ホーム > 著書 > 脳死の人 > このページ

掲示板|プロフィール|著書|エッセイ・論文

English Pages | kinokopress.com

| 生命学ホームページ

ホーム > 著書 > 脳死の人 > このページ |

作成:森岡正博

掲示板|プロフィール|著書|エッセイ・論文 English Pages | kinokopress.com |

脳死の人

森岡正博『脳死の人』法藏館、初版1989年、決定版2000年

第3章 臓器移植の光と影 (57〜84頁 傍点・文字飾りは省略 後ほど公開される縦書きのPDF版では完全なレイアウトが見られます)

臓器移植における人と人との関わり方

臓器移植は、脳死が問題になる前から、医療として広く行なわれてきました。たとえば腎臓移植は、二個のうちの片方を血縁者からもらって移植することができます。また、心臓が止まった直後の人間の身体から腎臓をすばやく取り出して移植することも可能です。

ところが、ICUの中で脳死の人が出現するようになってから、「脳死の人からの臓器移植」ができるようになりました。脳死の人からの臓器移植を行なうメリットは次の三つです。

(1) 心臓や肝臓などは、脳死状態からしか移植できません。心臓は、健康に生きている人からもらうわけにはいきませんし、かといって心臓が止まった人の心臓では使いものになりません。どうしても脳死の人の動いている心臓を取り出す必要があるのです。脳死の人からの臓器移植が認められてはじめて、心臓移植や肝臓移植は可能になります。

(2) 臓器移植のための臓器が多く確保できるようになります。腎臓にしても、近親者や心臓死の人からの提供だけでは、数が足りません。脳死の人から腎臓がもらえるようになれば、その数は増えます。

(3) 心臓死の人から臓器をもらうよりも、臓器移植の成功率が高くなります。脳死の人は人工呼吸器や薬品などのおかげで、身体の各臓器にまだ血液が循環しています。血液を循環させたまま身体にメスを入れて臓器を取り出すわけですから、臓器の「新鮮さ」が違います。

このように考えてみますと、移植でしか助からない重い心臓病・肝臓病・腎臓病などの患者さんにとっては、「脳死の人」はきわめて貴重な臓器の供給源でもあるのです。ヨーロッパやアメリカでは、脳死の人からの臓器移植は、すでに普通の医療として行なわれています。日本でも腎臓に関しては、脳死の人からの腎臓移植が事実上行なわれてきました。心臓や肝臓に関しては、現在移植のための態勢を準備中と聞きます。

さて、ここで、「臓器移植」についての発想の転換をしておきましょう。

思い出してください。「脳死」とは脳の中身のことではなく、脳の働きが止まった人をめぐる人と人との関わり方のことでした。これとまったく同じことが、「臓器移植」に関してもいえます。「臓器移植」とは、一つの身体の中からもう一つの身体の中へ、臓器を移し変えることではありません。そうではなくて、「臓器移植」とは、臓器をあげる人と、臓器をもらう人を取り巻く、人と人との関わり方のことなのです。臓器をあげる人のことを「ドナー」、臓器をもらう人のことを「レシピエント」と言います。臓器移植の場面では、ドナーとレシピエントの回りを、主治医、それぞれの家族、移植医、看護婦、さまざまな医療従事者などの人々が取り巻いています。脳死の人の場合、「脳死の人からの臓器移植」とは、脳死の人であるドナーと、移植を受けるレシピエントを取り巻く、人と人との関わり方のことです。

人と人との関わり方という視点から見たとき、脳死の人からの臓器移植は、どのように描写されるのでしょうか。

ドナーの家族からみた臓器移植

「脳死の人からの臓器移植」は、まずICUの中で、ある患者が脳死の人になったときから始まります。脳死の人の心臓や腎臓などが移植に使えると分かったとき、臓器移植の話が持ち上がります。臓器提供は、家族が申し出る場合と、医師が勧める場合とがあります。腎臓移植の場合、若干古くなりますが、一九八〇年から八五年の間に移植を行なった

九一施設の調査によりますと(太田和夫の調査)、全体の二四・三%が家族の申し出となっています。この中には、本人の事前の意思を家族が尊重して医師に伝えた例もあると思います。残り六七・三%は、主治医の勧めによって移植に踏みきっています。さらに、八・四%は、移植医の勧めとなっています(移植医が直接、家族に臓器提供を勧める場合があるようです)。こうやって見てみると、全体の四分の三は、医師の側からの勧めによって臓器移植に踏みきっていることになります(『続々 脳死と心臓死の間で』九四ページ)。

患者が脳死の人になったとき、その家族の四分の一は、患者に以前から臓器移植の意思があったのを尊重して、あるいは肉親の身体の一部がどこか他の人の身体の中で生き続けることを願って、腎臓移植を(おそらく自発的に)決定します。残りの四分の三の家族は、主治医や移植医の勧めを受けて、いろいろと悩んだすえ、脳死の人からの腎臓移植を承諾するものと思われます。

家族が臓器移植に承諾を与えるときの、人と人との関係のあり方から、すでに「臓器移植」は始まっているのです。たとえば、日本では本人が事前にどのような意思を表明していたとしても、家族の承諾がなければ、腎臓移植はできないことになっています。このように、脳死の人の事前の意思というものをどう評価するかという点も、すでに「臓器移植」の一部です。「臓器移植」とは単に臓器の物理的移動だけを指すわけではないのです(フランスでは、本人が生前に移植拒否を明らかにしていた場合には移植はできませんが、これ以外の場合では、いくら家族が拒否してもそれに関係なく臓器移植が可能だとされています。このように、臓器移植の承諾に関しては、国によってまちまちです)。

患者が脳死の人になった直後から、家族は脳死の人の看取りをすることになります。そして脳死の人に別れを告げ、いちおうの死の受容ができたころに、臓器移植の決定を行なうのが理想でしょう。というのも、移植決定を医師に告げたそのときから、脳死の人は再び厳重な管理態勢に入るからです。そして脳死の人の看取りはどうしても後回しにされがちになるからです。杉本裕好は、移植決定を医師に告げたときのことを次のように描写しています。

けれど、ここでまた、呆気にとられたことがあったのです。それまでは主治医はほとんど病室にも来ず、ただ形ばかりの点滴ボトルがつり下げられていただけなのに、主治医から腎センターの移植チームにすぐ連絡がされると同時に、婦長自ら初めて入室して来たり、医師が入れ替わり立ち替わり見に来られたのです。それまでは、私達が死の受容をするのを待っているといった風で、形ばかりの治療でしたのに、点滴ボトルに、利尿剤、昇圧剤が入れられたり、一転して前向きの医療が始められたわけです。「死体に価値が生まれたということなのね」と私は皮肉の一つも言いたくなってしまいました。(杉本健郎・杉本裕好編著『剛亮の残したもの』朝日カルチャーセンター自費出版、一九八八・八、一一二〜一一三ページ)

家族が臓器移植を決定したときから、脳死の人をめぐる人間関係は、家族の死の受容を目標とするものから、臓器移植の成功を目標とするものへと、一気に変貌します。脳死の人の臓器がなるべく「新鮮に」保たれるように監視し治療し、さまざまな検査を行ない、主治医は移植医のグループと連絡を取り合って、最適のレシピエントを探します。家族はそれらのあわただしい動きをただ見守っているだけです。

やがて脳死の人は手術室へと運ばれて行き、家族が再び会えるときには、もう心臓は停止し、身体は冷たくなって、顔色も土色に変わっています。このとき家族は患者の「死」を、最終的に実感するのです。

手術室で取り出された臓器が誰によってどこに運ばれ、誰の身体に移植されたのか、ドナーの家族は知ることができません。移植手術が成功したのか失敗したのか、臓器がちゃんと働いているのかなどについても、知ることができないようです。ドナーの家族は、肉親の臓器で誰かのいのちが助かるのならという善意で、あるいは肉親の臓器が誰かの身体の中で生き続けていて欲しいと願って、脳死の人を手術室に送り出します。その時点で、脳死の人とも、臓器とも、永遠にお別れになるのです。家族は、匿名性のベールに包まれた善意の海に、肉親の臓器を投げ入れたが最後、もう二度と会うこともないわけです。

冷たくなった肉親の身体は、葬式に出し、火葬され、骨と灰になります。家族は亡くなった肉親のことをずっとこころの隅で思い続けるでしょう。そして同時に、あのとき誰かの身体の中に移植された、そして今はどうなっているのか全然分からない肉親の臓器のことを、思い続けることでしょう。

レシピエントにとっての臓器移植

さて、レシピエントにとって、臓器移植とはどのようなものなのでしょうか。

重い心臓病・肝臓病・腎臓病の人で、臓器移植による治療を望む人は、かかりつけの病院を通して、移植センターに登録します。そのときに、血液型やHLA型(第六染色体にある組織適合抗原)、病歴などをコンピュータに登録しておきます。どこかで臓器の提供者が現われた場合、コンピュータに登録されているこれらの情報をもとにして、組織適合性検査を行ない、もっとも拒絶反応が少ない最適のレシピエントを探して、臓器移植の候補者とするわけです。

登録したあとは、脳死の人のドナーが現われるまで、ひたすら待ちます。ドナーが現われても、その臓器が自分のところに来るとはかぎりません。すべては、コンピュータに登録してある適合性の条件が決めるのです。臓器が自分のところに来るかどうかは、完全に運まかせです。どのような特性をもった人が脳死の人になるのかという第一の偶然と、コンピュータに登録された多くの移植希望者の中から誰が最適のレシピエントとして選び出されるかという第二の偶然によって、移植候補者は決定されます。移植希望者に較べて、脳死の人のドナーははるかに少ないですから、ますます移植の順番が自分のところに回ってくるのは遅くなります。

レシピエントにとって、「臓器移植」とは、待つことから始まります。腎臓病の患者は人工透析を受けに病院へ週に何回も通いながら、ひたすら待ちます。重い心臓病の患者はベッドの上に横たわったまま、ひたすら待ちます。いつまで待つのか、誰にも分かりません。待っているうちに病状が悪化して、死んでしまうかもしれません。

愛媛に住む仲田明美さんもそのひとりでした。彼女は新聞に次のような投書をしています。

私は先天性の心臓病が悪化したため、愛媛大学付属病院で五台の輸液ポンプにつながれ、酸素吸入をしたまま、ベッドに寝たきりです。(中略)

人の生老病死はあまりにも現実的な事実であり、それに対応する医療も非常に現実的対策となるのは当然のことでありましょう。いつまで日本人は、人の苦しみや死んでゆく生命(提供を受ける人の生命も、提供を希望される人の生命も)を無視し続けた観念的脳死論議を続けるのでしょうか。(中略)

どうか一日も早く日本国内で心臓移植などの臓器移植が行われるよう、温かな血の通った対策を立てて下さい。私には脳死論議を繰り返している人がみな、脳死や臓器移植には日常的に遠いところにいる人たちばかりなのが悲しく思われます。(「朝日新聞」一九八七・九・二八、朝刊)

仲田さんは一九八八年一月四日、心臓移植を待ち望みながら、亡くなりました。

こうして待つうちに、ある日突然、病院から連絡が来て、待機するように言われます。そして移植が実現します。レシピエントは指定の病院に行き、手術室で誰のものとも分からない臓器を、みずからの身体の中に移植します。レシピエントにとって、この臓器は、突然、匿名のベールの向こう側から降って来たようなものです。レシピエントが医師に頼んでも、提供者の名前は教えてくれません。

移植手術は成功するとはかぎりません。移植しても、その臓器が全然働かないこともあります。また、移植直後は働いていても、年月がたつうちにダメになってしまうこともあります。ダメになったらまたそれを取り出す手術をすることになります。当初の移植は成功しても、こうやって、その後患者さんが死んでしまうこともあります。移植後のいちばん大きな障害は拒絶反応です。患者は拒絶反応を抑える薬(免疫抑制剤)を、長い期間飲み続けます。この薬は、現在のところ、さまざまな副作用をともないます。移植は成功したのだが、免疫抑制剤の副作用のおかげで他の臓器がダメになったという例もあります。

しかし、移植の成功は、レシピエントにこのうえない喜びをもたらします。たとえば腎臓移植が成功すれば、人工透析を受けているときに較べて、生活の快適さがいちじるしく改善されます。太田和夫は次のように述べています。

たとえば透析をやってると、週三回、一日に四時間から五時間という治療を受ける。この時間的な制約はもちろん、たとえば人工腎臓を使っていても、尿毒素が正常の十倍近くからだにあるわけです。ですから、それだけで体が非常にだるい、不愉快ですね。また、貧血も強い。(中略)

そうすると、逆に水を吸って脳が浮腫を起こしたり、頭が痛い、吐く。(中略)その翌日は少しよくなるのですが、その翌日またすぐ透析というようなことの繰り返しになりますから、からだがスッキリすることがないんですねえ。(加藤一郎ほか『脳死・臓器移植と人権』有斐閣、一九八六・七、六八ページ)移植した患者さんに、移植して何がよかったかと聞きますと、何年間何パーセント生きられるようになったということではなくて、たとえば身体がかゆくてしょうがなかったのが一晩ですっきりした、汗が出るようになって気持がいい、食欲が出てきて食べものがおいしくなった、いつも頭が締めつけられていたのがすっきりした、身体のだるさがとれた、というようにきわめて肉体的なものなのです。そこで透析ではどうしても補えない面があるのではないかといつも感じております。(『続々 脳死と心臓死の間で』一四七〜一四八ページ)

人間関係を隔てる匿名性のベール

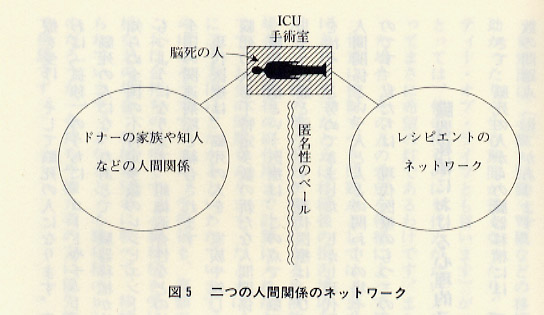

「脳死の人からの臓器移植」とは、これらさまざまな人々の人間関係が作り出す、人々の人間関係が作り出す、人と人との関わり方のことです。そこには、他の人間関係には見られない大きな特徴があります。次頁の図5を見てください。

真ん中に、脳死の人が管理されるICUと臓器を取り出す手術室があります。このICUと手術室をはさんで、両側に、二種類の人間関係のネットワークが広がります。左側に広がる人間関係は、脳死の人の家族や親族、そして知人などの、いわば血縁・地縁共同体です。これは、脳死の人を中心に、血のつながりや、いままでの人生の親しいつきあいによって形成された、日常生活の人間関係です。ここに属する人は、みんな脳死の人の名前も知っていますし、親戚同士・知人同士の交流もあります。

これに対して、右側に広がる人間関係は、臓器の移植を希望するレシピエントによって、コンピュータの電子ネットワーク上に作られた、目的指向型の人間関係です。ここに属する人々は、仲間がどこに住むどういう人なのか、お互いにほとんど知りません(同じ病院で闘病していたり、何かの会で連絡を取り合っている場合を除けば)。普段の生活もまったく共にしていないし、生活のうえでは事実上お互いに無関係といってもよいと思います。ただ、臓器の移植を希望し移植センターに登録しているというその点だけによって、これらの人々は結ばれているのです。どこに住んでいようと、この仲間に入るためには、移植センターに登録さえすればよいのです。その時点で、その人はコンピュータ・ネットワークの上で、自動的にこれらの仲間と、結合されます。

このように、まったく性質の異なった、二つの人間関係のネットワークが、病院のICUと手術室をはさんで、その両側に広がっています。そしてこの二つの人間関係のネットワークの間は、匿名性のベールによって、見事に仕切られています。ドナーの家族は、脳死の人の臓器が誰に移植され、その後どのような運命をたどるのか知ることはできません。レシピエントもまた、臓器がどこの誰から提供されたのか知ることはできないのです。それを知っているのは、この間を仲介する少数の医師のみです。

「脳死の人からの臓器移植」という人と人との関わり方とは、このような人間関係なのです。

この点を別の角度から見てみましょう。ICUに運び込まれた患者は、家族から隔離されてさまざまな救急治療を受け、そして脳死の人になります。患者は、家族や親しい人の人間関係から切り離されて、いわば「孤独」のうちに、コードやチューブにがんじがらめになりながら、脳死の人になるのです。

脳死の人になったあとで、臓器移植が決定したとします。この瞬間に、脳死の人は、まったく見知らぬ全国の不特定多数のレシピエントと、コンピュータ・ネットワークの上で、緊密な関わりをもつようになります。組織適合性などの検査のために、脳死の人の情報は、ネットワークを通じて全国の関連病院と結合されます。

現代医療は、脳死の人を、家族や親しい人たちの人間関係からは引き離しておきながら、同時に、脳死の人を不特定多数の新たな人間関係の網の目の中に放り出すのです。

臓器移植という医療は、この点で、脳死の人を取り巻く人と人との関わり方を、根本的に変えてしまう医療と言えます。現代医療は、ひとりの人間の身体を主に対象として、その身体の中の病気を治そうと努めてきました。しかし現代医療は、単に人間の身体の中身だけを治療するのではなく、人間関係という人と人との関わりの場そのものを変容させてしまう、大きな力をもつようになったのです。私たちは、現代医療のもつこの力について、もっと考察の目を向ける必要があります。

臓器移植における心理的ストレス

さて、脳死の人からの臓器移植には、説得力の強い少数の肯定面(光)と、慎重に検討すべき多数の問題点(影)があります。

肯定面は、心臓・肝臓・腎臓などの移植によって、移植以外の方法では助からない人のいのちが助かったり、生存期間が長くなったり、苦しい闘病をしている人の生活の快適さ(生の質、クォリティー・オブ・ライフとも言います)がいちじるしく改善される点です。これは、レシピエントにとっては、他の何ものにも代えがたいメリットです。この意味で、臓器移植は、レシピエントにとってまさに希望の灯であるわけです。また、あらかじめ臓器提供を希望していた人が脳死の人になった場合、その人の希望を移植によって活かすことができます。

慎重に検討すべき問題点としては、まず、臓器移植という医療がもつ、技術的、社会的問題があげられます。たとえば移植後の拒否反応を抑える免疫抑制剤の副作用の問題があります。その副作用で、身体の他の部分が病気になる危険性もあります。腎臓病で人工透析を受けている患者さんの場合、移植後の副作用まで計算に入れたときに、本当に移植に踏み切るべきかどうか難しいところです。お金の問題もあります。たとえば、心臓移植にかかる費用の問題。手術をした最初の一年間に二千万円ほどかかるといわれています。そのうち、患者の自己負担額は三百万から五百万円にものぼるそうです。また、手術後も、高額の免疫抑制剤を飲み続けなければなりません。そうなると、これは金持ちの医療です。心臓移植を受けられる人と受けられない人が出てきます。また、心臓移植などの場合、移植希望者に較べて、移植に適した提供者の数は圧倒的に少ないという予想が立てられています。となると、心臓移植のレシピエントを決めるときに、本当に公平な選択がなされるのだろうか、金持ちや権力者の方に優先的に行ってしまうのではないか、という不安の声が出てきて当然です。第二に、臓器移植がその後のドナーの家族やレシピエントに与える心理的影響について、まだほとんど解明がなされていない点があげられます。たとえば、脳死の人の事前の意思を尊重して、家族が移植に同意したとします。しかし家族は、こころの底では、肉親の温かい身体にメスを入れて臓器を取り出すことなど、してほしくないにちがいありません。けれども、それを「善意の行ない」として肯定し、自分たちのこころに言い聞かせ、移植に同意するわけです。ここに心理的なストレスが蓄積されるかもしれません。レシピエントについても同じです。自分の身体の中に、見知らぬ他人の一部が入り込んでいることを、いつも自覚して生きてゆくのは、たいへんな心理的ストレスを生み出す危険があります。

さきに述べたように、がん患者の末期ケアでは、患者が死亡したあとの家族のケアも、医療の重要な課題になります。それをおこたると、家族が病気になったり、家庭崩壊に及んだりすることもあります。脳死の人からの臓器移植でも同じだと思います。脳死の人からの臓器移植という医療は、本来は、移植後のドナーの家族やレシピエントの心理面での継続的なケアをもふくんでいるべきです。ところが、現状ではそんなことは考慮さえされていません。

臓器移植が心理的なストレスを生み出す一つの原因として、私たちの死生観や遺体観があると言われています。波平恵美子は、一九八五年の日航機墜落の遺族の文集「おすたかれくいえむ」を検討して、日本人の遺体観の特徴を整理しています。その中に「遺体は五体満足でなければならない」というのがあります。実際、遺族たちは、ばらばらになった遺体の部分を、執拗に探し求めたようです(『脳死・臓器移植・がん告知』三六ページ)。

もし私たちの文化の中に、本当に「遺体は五体満足でなければならない」という遺体観があるとすれば、脳死の人からの臓器移植とは、臓器を身体から切り離してしまう点で、この遺体観と正面から衝突する医療であることになります。遺体観や死生観は、私たちの文化の深いところに根を降ろし、私たちの骨身に染みついていると考えられます。脳死の人からの臓器移植に同意することは、私たちの骨身に染みついた遺体観に反する行ないです。ここで心理的な葛藤が生じます。それは心理的ストレスとなって、私たちの意識の深層に蓄積されます。

また、移植に同意するときのドナーの家族の心理状態についても、解明は進んでいません。肉親が脳死の判定をされたとき、家族は多かれ少なかれ混乱状態に陥ります。そのなかで臓器移植に同意するのですが、それをはたして家族の真意とみなしてよいのでしょうか。息子さんを脳死状態を経て亡くされたTさん(女性)は、いったんは臓器提供を申し出ました。別の理由で移植は実現しませんでしたが、Tさんはその後、どうしてあのとき自分が臓器移植を申し出たのか不思議に思うと述べられています。そして次のように書かれています。

受け手側は、他人の死の上に自分の生を重ねている、これも我慢なりません。他人の死をそんなに軽々しく考えてもらっては困ります。世の中、どんどん移植に突進していくようです。極限状態での患者家族とは、通常では考えられない言動をするものです。あの時の家族の言うことなど、「絶対、本心ではない」ということを重々御承知されて、これからも「生かすこと」に御努力をお願い申します。(『剛亮の残したもの』一七七ページ)

また、次のようにも述べておられます。

こちらも死んだんです。腎臓が悪くて生きられないのなら、そちらもどうぞ死んで下さい。人の命をもらって自分だけ生きようなんて、あまりに虫が良過ぎます。(同書、一七五ページ)

最近では、臓器移植とは一種の食人(カニバリズム)である、という指摘が見られるようになってきました(たとえば、『脳死・臓器移植・がん告知』一六〇ページ以降、初出『メディカル・ヒューマニティ』六号一九八七・四。鷲田小彌太『脳死論』三一書房、一九八八・七、一九五ページ以降)。食人とは、人間の肉体を食べることで、人類最大のタブーとされています。しかし確かに、他人の臓器を自分の身体の中に移植するのは、それを口から食べないだけで、実質上は一種の食人だと言うこともできそうです。そして、わりと多くの人の頭の中で、臓器移植のイメージは、じつは食人のイメージと重なり合っているのではないかと思います。ただそれは、はっきりと分かる形でわれわれの意識に上ったり、表現されたりしないだけではないでしょうか。というのも、臓器移植に対する一見理由のない反発や気持ち悪さなどは、じつは、われわれがその底に食人の影を感じとっているからではないか、と私は感じるからです。食人という点から見ると生きている人からの臓器移植と、脳死の人からの臓器移植とは、若干ニュアンスが違ってきます。生きている人からの臓器移植の場合、臓器提供者はそのほとんどが血縁者であり、この意味で生きている肉親の肉の一部をもらって食べていることになります。ところが、脳死の人の場合、臓器提供者は見知らぬ人であり、どこの誰とも分からない人の肉を食べることになります。さらに、提供者を「死体」とみなす人にとっては、これは明らかに屍肉食いです。このようなニュアンスの差が、脳死の人からの臓器移植に、とりわけ大きな皮膚感覚的嫌悪感のようなものを与えているのではないでしょうか。したがって、もし私たちが臓器移植に対して本当に嫌悪感を持っているのなら、その嫌悪感の意味について今後慎重に検討する必要があります。

根深い医師・病院への不信感

さて、現状で脳死の人からの臓器移植に慎重にならざるをえない最大の理由は、「臓器移植以前の倫理問題」にかたがついていないからです。それは、医師と患者・家族との間の信頼関係の確立という問題です。この倫理問題が解決しないかぎり、脳死の人からの臓器移植を本格的に実施するわけにはいきません。

この点について考えてみましょう。

医師や病院に対して、自分の経験に基づいた根深い不信感を抱いている人は数多くいます。たとえば、新聞の投書欄にも次のような投書がでます。

骨折で、わずかだが初めて入院生活を送った。いろいろ考える中で、とりわけ強く感じたのが、医師の人間性についてである。

毎日、定時刻に回診の医師や、看護婦。患部のみを、言葉少なく事務的にみていく医師。これは以前の経験だが、大学病院の若い眼科の医師が、反応の遅いお年寄りに「右!右はこっち!」とペンライトをパンパンたたいていた。付き添いの方はどんな気持ちだろうと察すると憤りを感じた。(公務員・女性・二五歳、「朝日新聞」一九八七・一〇・二五、朝刊、声欄)

このような医師の姿勢が、臓器移植の場面でも同じように繰り返されるのではないか、という不安は大きいと思います。

脳死判定と臓器移植は、大病院で行なわれます。そういう大病院の外来診療では、例外なく、医師が患者の話をよく聞いてくれません。聞いてくれているような様子はしていても、短い問診でさっと切り上げられるので、本当に自分の訴えたいことが通じたのだろうかと不安になります。また、自分の後ろにいっぱい人が待っているのを知っているので、しつこく食い下がる気にもなりません。

二度目の診療のときに「やっぱり痛いのですけど」と訴えても、「本当に痛いのですか?気のせいじゃないですか?」などと答えて、訴えに耳を貸さない医師もいます。自分の考えを言うと、バカにしたような表情をしたり、突然冷たくあしらわれたりすることもあります。

患者の訴えを医師が親身になって聞かないといった、些細なことの積み重ねが、医師への不信感を生み出してゆきます。

逆に、医師が治療について患者に分かりやすく説明するという雰囲気も希薄です。患者は簡単な診療のあと、袋いっぱいの薬を処方されます。これらの薬は何に効くのか、薬でどういう治療をしたいのかについて、ほとんどの医師は何の説明もしません。患者がそれを知りたがっていることは、たとえば医師からもらった薬の内容が分かる本がベストセラーになるのを見ても容易に分かります。

このように、大病院の医療では、患者から医師へ、そして医師から患者へという情報の交流とコミュニケーションがたいへん悪くなっています。医師と患者の間には見えない壁があるのです。

薬の内容が知りたいんだったら聞けばいいじゃないか、と医師の方は言われるかもしれません。しかしそれは事実上無理です。なぜなら、医師と患者の関係は、患者が率直にものが言えるような、対等の関係ではないからです。普通の患者にとって医師はあくまで「お医者さま」です。「お医者さまに病気を診ていただく」のです。

患者が医師に対して正面から文句を言わず、従順な態度をとるのは、ここで波風を立てて医師の反感をかったり、医師に見離されたらどうしようかといった、ばくぜんとした不安を感じているからだと思います。重病の場合は、医師が自分の(自分の家族の)いのちを握っているのですから、なおさらです。まあ、患者の方も完全に従順なわけではなく、表面上はにこにこしながら、疑いをもったらあっさり病院を変えてしまったりします。しかし、脳死になった場合や腎臓病患者の場合は、患者・家族の一存で病院を変えることなどありえません。これは重要な点です。脳死と臓器移植の場合、結局はかかった病院の医師と最後までつき合わなければなりません。医師の反感をかったりすると致命的です。患者・家族はなおさら慎重に従順にならざるをえません。こうやって、脳死の現場ではますます医師と家族との率直な情報の交流が難しくなってゆきます。

インフォームド・コンセントの精神

医師への不信のもう一つの面は、研究のための実験台にされるのではないかという不安です。大学病院などの最先端の医療をほどこしている場所では、治療と、開発中の医療技術の実験・研究が、いつも同居しています。治療しながらさまざまなデータを取ったり、実験段階の治療法を試してみたりするわけです。現代医療は、こうした人体実験とともに発展してきました。薬の開発や新しい手術法の開発は、人体実験抜きには考えられません。

人体実験を否定すれば現代医療は成り立たなくなります。ただ、ナチスの人体実験の教訓から、人体実験をする際のルールが国際的に提唱されてきました。それは、インフォームド・コンセントのルールです。インフォームド・コンセントとは、たとえば人体実験や治療を行なうときに、あらかじめ被験者や患者に、実験や治療に関する充分で適切な情報を提供し、被験者や患者がそれに自分の意思で同意を与えた場合に限って、医師はそれを行なってよいというルールです。一九六四年のヘルシンキの世界医師会総会で採択され、一九七五年に東京で改正され、一九八三年にベニスで修正された「ヘルシンキ宣言」によって、インフォームド・コンセントの考え方は国際的に承認されました。その基本原則第九条は、次のように定められています。

九 人間に対するいかなる研究においても、被験者となる予定の者は、研究の目的、方法、期待される恩恵、研究の潜在的な危険性、そして研究に伴うかもしれない不快について、充分に情報を与えられなければならない。被験者となる予定の者はその研究への参画を自由に拒否できるということ、そして研究参画への同意をいついかなるときでも自由に撤回できるということ、これらの情報を被験者となる予定の者は知らされていなければならない。医師は、その後で、被験者が自由意思で与えたインフォームド・コンセントを、得るべきである。できれば書面が望ましい。

医療上の重要な決定を医師が勝手に行なうのではなく、患者が自分の意思で決めるのだという発想の転換が、その底には流れています。医師中心の医療から、患者中心の医療への転換です。インフォームド・コンセントとは、医療のすべての処置について患者に伺いをたてろということではありません。そうではなくて、人体実験や大手術など患者のいのちに大きく関わる医療措置については、医師が自分勝手に決めるのではなく、患者自身の意思による決定を最大限に尊重しよう、という精神なのです。世界の医療の趨勢は、インフォームド・コンセントを遵守した患者中心の医療へと確実に向かいつつあると言われます。

ところが、日本の現場ではどうでしょうか。とても、インフォームド・コンセントの精神、患者中心の医療の精神が浸透しているとは思えません。日常的な診療の場面でも、患者によく説明をして同意を得るという雰囲気はきわめて希薄ですし、大病院に入院すると、患者には何も知らせないまま実験的な治療を試してみるなど少なからず行なわれています。そのような構造的な患者無視の医療が、しばしばマスコミに取り上げられています。富士見産婦人科病院の事例や、各地の精神病院、老人病院など、ときには明らかな患者の人権侵害にまで至ることもあります。

日本の大病院の雰囲気を物語るものに、「入院誓約書」があります。東大PRC(患者の権利検討会)によりますと、入院誓約書には、次のような記載があるようです。

入院誓約書

このたび貴院に入院するにあたり、入院後は、諸規則、指示はもちろん、下記のことを厳守し貴院に迷惑をかけないことを、保証人と連署のうえ、誓約します。

記

1 診療については、異議を申しません。

2 入院料その他諸料金は、指示どおり指定日までに支払います。

年 月 日

県立中央病院長 殿

(東大PRC企画委員会編『脳死』一五三ページ)

この誓約文の中にある「診療については、異議を申しません」という文章は、いままで述べてきたインフォームド・コンセントの精神とは、真っ向から対立するものです。東大PRCによると、この種の入院誓約書はほとんどの病院にあるそうです。このような誓約書を書かせる病院で、インフォームド・コンセントが実施され、患者中心の医療が行なわれているとは、そう簡単には信じられません。

インフォームド・コンセントは、人体実験を行なうときの最低限の必要条件として、議論され、承認されてきました。現在では、人体実験の場面だけではなく、通常の医療を行なう際の必要条件として、インフォームド・コンセントが世界的に要求されるようになっています。これは、世界の医療が、医師中心の医療から患者中心の医療へと流れを大きく変えてきたことと呼応しています。これからの医療は、たとえ通常の医療の場合でも、患者にこれから行なう治療の内容と結果等について分かりやすく伝え、患者の同意が得られてからその治療を行なうという、インフォームド・コンセントの精神をつらぬくことが強く要請されるのです。

しかし、現在の日本では大きな障害があります。それは、最初に述べたように、医師と患者の関係が対等になっていないことです。この体質を改善しないままインフォームド・コンセントの形式だけを導入しても、何の意味もありません。というのも、患者の立場が依然として弱いままであれば、患者は「自分の自由意思に基づく同意」なんて、お医者さまに向かって与えることができるはずがありません。多くの患者は、お医者さまの顔色をうかがいながら、お医者さまの反感を買わない答えをしか口にできないでしょう。

余談になりますが、インフォームド・コンセントということばは、短く「納得同意」と訳されることがありました(たとえば、H・プロディ『医の倫理』舘野之男・榎本勝之訳、東京大学出版会、一九八五・四。水谷弘『脳死と生命』草思社、一九八八・八、五〇ページ、など)。これは明らかな誤訳です。というのも、インフォームド・コンセントとは、「インフォームド=医師が患者に充分な情報を与える」という医師の側の心得と、「コンセント=患者が自由意思によって同意を与える」という患者の側の心得が、セットになった概念です。ところが、「納得同意」という訳語では、医師の側の心得がどこかへ消えてしまい、「納得」するのも「同意」するのも患者の側だけに課せられた義務であるかのような印象を与えてしまいます。これは単なる誤訳ですまされる問題ではありません。もし「納得同意」ということばが定着しますと、医療の場面で、患者に情報を与える医師の側の責務についてはまったく不問に付され、医師が天下り的にくだしたことばに患者が「納得」し、「同意」するかどうかという点だけが問題にされる風潮を生み出しかねないからです。これでは、患者中心の医療の根本であるインフォームド・コンセントの精神とはかけ離れたものとなってしまいます。インフォームド・コンセントをなにげなく「納得同意」と訳した、その背後にある医師の世界観や医療現場の雰囲気が気になります。日本語にするなら、「情報提供後の同意」の方がまだましでしょう。

患者の権利の保証

さて、インフォームド・コンセントを実施するということは、医療における「患者の権利」を認めることにつながります。患者は、自分の希望に反する医療を受けない権利や、プライヴァシーの守秘を求める権利、充分な医療と看護を受ける権利などを保証されるべきです。アメリカでは、アメリカ病院協会が一九七二年に、これらの患者の権利を明文化した「患者の権利章典」を発表しています。日本でもこれにならって、インフォームド・コンセントの権利をふくむ「患者の権利章典」を影響力ある団体が採択し、医療者と患者の双方にその精神が充分に浸透すれば、病院での人権侵害の数も減り、医師と患者の関係も対等なものに近くなることでしょう。

そして医師と患者の関係を変えてゆくためには、どうしても学生のころからの医学教育を変えてゆく必要があります。いまの医学教育は完全な医学知識偏重教育です。これでは、実際に医師になったときに、患者をひとりの人間として遇することのできない医師が増えて当たり前です。どうしても、医学教育の段階で、医師と患者のあるべき関係や、医療倫理の基本について学習する機会を作らなければなりません。医師国家試験には、医学・医療総論の一部として、医療倫理の初歩が組み込まれることになりました。しかし、医師国家試験対策参考書などを見ると、ほんの数ページおざなりに触れているていどです。これではだめです。大学医学部自身が本腰でこの問題に取り組まないかぎり、医学教育は変わりません。

信頼される病院作りを

さて、残念ながら現時点では、医師と患者・家族との信頼関係は成立していません。このことが、脳死の人からの臓器移植という医療を実施する際の大きな障害となっているのです。臓器移植に反対する人の中には、現状では反対だという意見の人がかなりいます。これは、医師と患者の関係が対等になり、インフォームド・コンセントが実施され、意思に反した人体実験の恐れがなくなって、医師と患者・家族との信頼関係が成立するまでは、臓器移植には反対だという考え方であると思います。では、現状のままで臓器移植を実施したときには、いったいどのような問題が生じる恐れがあるのでしょうか。

まず、家族による脳死の人の看護が無視される可能性があります。家族が臓器移植に同意した瞬間から、家族をシャットアウトした臓器移植用の治療に切り替わり、家族が再びICUの外に追いやられる恐れがあります。臓器移植のための脳死の人の管理が開始されると、いま何のためにどういう治療と看護を行なっているのかという情報が、家族にはまったく入らなくなり、たとえ家族が患者の管理について希望を述べたとしても、まったく聞き入れてもらえないかもしれません。通常の治療の際でも、医師は患者にこれからの治療の内容や薬の内容についてほとんど説明しない場合が多いのですから、臓器移植の場合でも、いったん移植の同意がとれてしまえば、その後家族には何の説明もないことは充分に予想できます。家族の意思と反するような事態が起きたとしても、現在の病院の雰囲気では、家族がお医者さまにたてつくことはとうてい不可能であるかもしれません。

臓器移植の家族への申し入れにしても、それが本当に家族の自由意思を尊重するようなものになるかどうか疑問が残ります。たとえば大学病院での人体実験への同意などは、なかば心理的強制によってなされることもあります。それと同じように、家族に対して心理的な圧迫を与えて同意をとりつけようとする医師が現われるかもしれません。たとえ医師自身はとくに自覚していなくても、家族側には充分心理的圧迫が感じられることもあるでしょう。これは、子供がお父さんのなにげないことばの中に感じてしまう、無言の強制力のようなものです。このような強制力が働く原因は、やはり医師と患者・家族の関係が対等なものになっていないところにあるのです。

あるいは、移植医が新しい移植法を試したくてうずうずしているとか、病院の医師グループが、日本で初めての医療を成功させた例として有名になりたいといった功名心に駆られている場合、患者の事前の意思や家族の同意への考慮がいちじるしくずさんになったり、その結果、患者の脳死判定が意図的に早められたり、ひどいときには脳死判定以前から臓器移植用の治療に切り替えられたりする恐れも考えられます。

また、何か問題がおきたときに、病院の中で医師が互いにかばいあい、密室の中でうやむやにされてしまう危険もあります。これは、いままでの多くの医事訴訟を通して見られた光景です。たとえばカルテやX線写真を非公開にして外に見せない体質にも、その閉鎖性はあらわれています。

医療の閉鎖性と、それに無自覚な医師の姿を表わす、次のような実例があります。中島みちは「脳死」を「見えない死」だと言いました。ある会合でこのことが話題となったとき、ある医師は、脳内断層撮影装置などの技術進歩によって、いまや脳死は「見える死」になりつつある、と反論しました。このような意見が出てくるところを見ると、この医師はどうやら脳死問題の本質をまったく理解していないようです。というのも、「見えない死」とは、脳の中身が見えないと言っているわけではなく、たとえばICUの密室性、脳死判定の分かりにくさ、病院の中の意思決定システムの閉鎖性など、脳死を取り巻く医療の姿そのものが閉鎖的であり、外の市民からはよく「見えない」ということなのです。それなのに、断層撮影装置を使えば脳の中身は見えるので、脳死はいまや見える死となったなどと言う医師は、中島の問題提起を受け止めることさえしなかったとしか言いようがありません。

いまの大病院と医師の姿を見ているかぎり、現状で臓器移植が開始されれば、以上に述べたような事態が生じてもなんら不思議はありません。

私も現状では慎重な態度をとる者のひとりです。誤解のないようにつけ加えておきますが、私は臓器移植でしか助からない方のいのちが、脳死の人からの心臓・肝臓移植によって助かるとすれば、そのこと自体は否定すべきことではないと思っています。ただしそのことと、今すぐに全面的に臓器移植を開始することとは別の問題だと考えます。

脳死の人からの臓器移植を行なうのであれば、その最低限の条件として、(1)家族による脳死の人の看取りを援助する態勢が整ったあとで、(2)誰が見ても、医師と患者・家族との関係が対等に近く、インフォームド・コンセントが貫徹され、意思に反した人体実験の恐れがなく、かついろいろな点で閉鎖性の少ない病院で、実施すべきであると考えます。

このような場所は、現在の日本ではほとんど存在しないでしょう。だから、臓器移植を推進される医療者や医療行政担当者は、できるだけ早く、これら臓器移植以前の倫理問題、すなわち医師と患者・家族との信頼関係が確立するような医療現場作りに励まなければならないのです。

しかし、心臓・肝臓移植を望みながら死んでゆく人々のことは深刻に受け止めなければなりません。そこで、右にあげた条件をすべて満たすようなICUを早急に作り、その病院を、脳死の人を心臓・肝臓移植のためのドナーとして送り出してよいモデル病院として認定することが考えられます。そしてこの数少ないモデル病院と、心臓・肝臓移植手術をするもう一つの指定病院との間でのみ、移植を認めるようにするのが現実的なのではないでしょうか。このモデル病院では、患者中心の医療と生命倫理の思想が貫徹していることが前提条件となります。

以上述べてきた脳死の人からの臓器移植とは、さらに広い視野から見れば、脳死の人の身体の「利用法」のひとつであるといえます。脳死の人の身体は、臓器移植のほかにもさまざまな用途に「利用」可能です。そしてそこでは、さらに深刻な倫理問題が生じます。臓器移植の倫理問題の多くは、これら脳死身体の各種利用の倫理問題の中に吸収されるのです。

入力:だむす