ホーム > 著書 > 意識通信 > このページ

掲示板|プロフィール|著書|エッセイ・論文

English Pages | kinokopress.com

| 生命学ホームページ

ホーム > 著書 > 意識通信 > このページ |

作成:森岡正博

掲示板|プロフィール|著書|エッセイ・論文 English Pages | kinokopress.com |

意識通信

森岡正博『意識通信』ちくま学芸文庫(現在絶版)、初版1993年

第4章 社会の夢 (153〜188頁 註番号および註は省略 後ほど公開されるPDF版では註も見れます)

深層意識の活性化

匿名性に裏付けられた、制限メディアの意識通信では、参加者たちの表層意識だけではなく、その奥に秘められた深層意識までもが活性化されて表面に出てくることがある。

たとえば「いのちの電話」。そこに電話をかけてくる人々は、電話のもつ「匿名性」に守られ、声だけでコミュニケーションをすることができる。そして、自分のこころの中に秘められていた深刻な問題について、カウンセラーと会話する。カウンセラーは、相手の話をゆっくりと聞き、その人のこころの悩みを受けとめて一緒になって考え、勇気づける。 顔を突き合わせたカウンセリングでは、自分の内面を語り出せない人でも、電話を用いることで、もっと楽にこころの問題について話し合うことができるようになる。匿名性の制限メディアは、固く閉ざされたこころの扉を開く働きをもっている。

電話によるカウンセリングの途中で、クライエント(相談者)のこころの奥底に抑圧されていて本人も気付かなかったような「感情」や「イメージ」が、ほとばしり出てくることがある。たとえばそれは、同居している家族のひとりに対する殺意であるかもしれないし、自分自身気付いていなかった同性愛への衝動かもしれない。社会や自意識からの抑圧によって、こころの深層に隠されていたものが、匿名性の制限メディアによって活性化され、意識交流場へと吐きだされてくるのだ。

たとえば、いたずら電話を考えてみよう。そこでは、いたずら電話をかける側の「匿名性」が保証され、声だけしか相手には伝わらない。そのおかげで、電話をかける男性は、普通の状況ではとても喋れないような卑猥なことばを口に出すことができる。そうして、普段は抑圧されていて自分でも気付かないような「もうひとりの卑猥な自分」が、人格の奥底からほとばしり出てきて、彼の「交流人格」を形成するのである。普段は抑圧されている性的な嗜好を、こころの深層から誘引して表面化させる機能を、匿名性の制限メディアはもっている。

匿名の状態に置かれた人間は、名前や肩書きを持った社会人としての「責任」や「監視の目」から、一瞬自由になることができる。「人間はこうあらねばならない」「公共の場ではこんなことはしてはいけない」という内面化された道徳規範の圧力は、匿名の状態に置かれた人間には、それほど強くはかからない。その結果、彼のこころの深層に抑圧されていた様々な欲求や願望が、自分でも気付かないうちに、彼の人格の表層へと立ち上ってくる。都市の雑踏が悪徳の巣になると都市社会学者たちが考えたのも、この理由による。

それに加えて、会話する人間の「顔」が見えないような制限メディアでは、道徳規範の圧力はさらに弱くなる。我々は、お互いに自分の顔をさらすという、対面のコミュニケーションに基づいて文化を形成し、社会規範を形成してきた。我々は、相手の顔を認知して、そこに彼の個性や性格や職業やこころの揺れなどを読み取ることができる。従って、他人の前に自分の顔をさらすときには、我々は自分の外面を取りつくろい、自分の中の「社会規範に反するもの」や「醜いもの」を、こころの奥底にしまっておく。

お互いの「顔」が見えなくなると、この隠蔽の力が弱くなる。その結果、自分の深層に隠されていたものが表に出てきやすくなる。

さらに、制限メディアのコミュニケーションでは、第一章で述べたような強力な「自己演出」が可能になる。自分を、この世界には存在しない「もうひとりの私」へと自己演出する衝動に駆られて、パーティーラインやチャットに参加する人は少なくない。匿名性のヴェールに包まれて「自己演出」するとき、そこに立ち現われてくる「もうひとりの私」は、その人が自分の内面にこっそり仕舞っておいた「深層の私」を反映するのである。「自己演出」というきっかけを与えられることで、深層に潜むもうひとりの私が、自分でも気付かないうちに、こころの底から立ち上ってくる。

たとえば、ある男性が、チャットに参加して匿名の状態で会話している。そのうちに、若い「女性」の振りをして会話してみたいという欲求が、いつのまにか身体に満ちてくる。そして、何度か躊躇したあとで、それを実践する。そのときに、自分の中に未知の快感が目覚め、自分のこころの深層に秘められ抑圧されていた「女性性」の存在に目覚めるというケース。この場合、匿名性の制限メディアに彼が触れることがなければ、彼のこころの深層から「女性性」が浮上することはなかったであろう。すなわちここでは、匿名性の制限メディアが、彼のこころの深層を活性化させて、それを表面化させるための装置として働いているのである。

あるいは「いやがらせ電話」を考えてみよう。ちょっとしたいたずら心によって、誰かに匿名の電話をかけるとする。そうやって遊んでいるうちに、いつのまにか自分の身体の中に、自分でも驚くような「暴力性」や「敵意」が満ちてきて、相手を徹底的に傷つけるまで止まらないというケース。R・P・ナドラーは、いたずら電話の強い衝動に駆られて、その内容をエスカレートさせていった白人男性の症例をあげている。彼は、最初は軽い気持ちで女性に対する性的ないたずら電話をかけていたのだが、やがてそれがエスカレートして、「あなたの娘を誘拐して性的に虐待している」という内容の脅迫電話をかけるまでにいたる。ナドラーは、その背後に、男の無意識的な衝動を想定している。すなわち、自分でも気付いていなかった深層の「暴力性」や「女性に対する敵意」が、匿名性の制限メディアによって活性化され、表面化したのである。

もちろん、すべてのケースにおいて、参加者のこころの深層が活性化されるわけでは決してない。しかし、匿名性の制限メディアに、このような「こころの深層の活性化」の機能が備わっているというのも、事実であると考えざるをえない。

グループ・メディアの深層

匿名性の制限メディアには、参加する個人のこころの深層に潜むものを活性化して、表面に引き出してくる機能がある。

では、パーティーラインやパソコン通信のチャットなどのような、多人数の参加者たちが同時に意識を交流させるグループ・メディアを考えてみよう。もしそこで、参加者たちそれぞれの深層意識が活性化されて、意識交流場へと流出し始めたとすれば、そこでは一体どのようなコミュニケーションが交わされることになるのだろうか。

匿名性の制限グループ・メディアを眺めていると、そこに、深層意識の集合的な流れのようなものを感じることがある。

たとえば、伝言ダイヤルと呼ばれるグループ・メディアがある。NTT伝言ダイヤルセンターのコンピュータに電話をかけて、その中に電子の小部屋を作り、そこに三〇秒間のメッセージを録音する。そのメッセージを聞くためには、その小部屋の連絡番号と暗証番号をボタンでインプットするだけでよい。そうすることで、誰でも、どこからでもそのメッセージを聞くことができる。

伝言ダイヤルが一九八六年に開始されると、すぐに、1111などの単純な連絡番号をもった小部屋が、誰でも自由に出入りできる「オープン・ダイヤル」として定着した。若者たちは、オープン・ダイヤルに自分の伝言を残し、見知らぬ誰かがそれに反応して新たな伝言を自分専用の小部屋に入れてくれるのを、ひたすら待った。やがて、オープン・ダイヤルは、話し相手を求める少女たちの伝言と、ナンパ目的の少年たちの伝言で埋まるようになった。伝言を残す少年少女たちは、自分専用の小部屋を、自分の連絡先として指定することが多い。つまり、自分がオープン・ダイヤルに入れた伝言に対する、反応のメッセージが、自分専用の小部屋に集まってくるのだ。そこに集まった個々のメッセージの末尾には、そのメッセージを吹き込んだ人間の連絡番号が示されているのが普通である。こうやって、伝言ダイヤルの電子空間の中には、オープン・ダイヤルを中核とした、複雑怪奇な相互参照のネットワークの網の目が、無限に増殖するのである。(このような状況は、伝言ダイヤルのオープン・ダイヤルが、ダイヤルQ2の宣伝に占領される一九八〇年代末まで続いた。)

オープン・ダイヤルに電話をかけて、そこにあふれているメッセージを聞き、その指示通りにその人の個人用の小部屋にアクセスし、そこに入っている多くの人間のメッセージを聞き、そこからさらに別の小部屋に移って……という伝言ダイヤル・リスニング・ツアーをやってみると、不思議な感動に襲われる。そこにあふれている匿名の少年たちの甘い声、匿名の少女たちの淡々としたメッセージのほとんどは、異性とお話ししたい、デートしたいという「ナンパ・メッセージ」である。彼らは、三〇秒の間に自分を売り込み、異性からのメッセージを待つ。しかし、そのメッセージのやりとりを、どこまで追ってみても、お互いに自分のプライヴァシーに関わることは決して表に出さない。自分の「匿名性」を破棄するような行動は、めったにとらない。これでは、現実にナンパしたり、デートしたりできるわけはない。相互参照のネットワークは、電子架空世界の内部をただ循環しているだけである。

そこにあるのは、異性とじかに話をしたい、会ってデートしたいというひりひりするような「願望」のみが、活性化され、増殖している「性的願望の多層空間」なのだ。伝言ダイヤルにメッセージを入れることで、本当にデートできると思っている男性は少ないだろうし、現実に誰かと会おうと思ってメッセージを残す女性も少ないはずだ。それにもかかわらず、伝言ダイヤルの電子空間は、会いたい、お話ししたいという匿名の願望であふれることになる。現実世界で実現する可能性を度外視したうえで、次々とあふれ出てくる生々しい「性的願望」の群れ。

そのような願望に満ちた匿名のメッセージを次々と聞いていると、不思議な気分になる。どこの誰だか分からない様々な声によって語り出される、ほとんど同じパターンのメッセージの集合体。それはまるで、彼らをその背後で操っている、何か得体のしれない者の〈ひとりごと〉のように聞こえるのである。この社会に生きる少年少女たちが、その深層で共有している、満たされない性的願望のエネルギーが、伝言ダイヤルという匿名性の制限メディアを通して、あふれ出しているかのようである。そして、電子空間に噴出したエネルギーは、そこに〈ひとりごと〉の電子迷宮を形成する。

その〈ひとりごと〉は、いったい誰のひとりごとか。

私は次のように考える。我々の社会の深層に集合的に抑圧された「社会の無意識」のようなものが、それらのひとりごとを生んでいるのではないか、と。個人のこころの深層に抑圧されていたものが、匿名性のグループメディアの中に解放され、そこで他の人々の深層と交流を始める。そのとき、そのグループメディアの底辺に「社会の無意識」のようなものが形成され、〈ひとりごと〉の形で自己を開示し始めるのではないだろうか。

樫村政則は、伝言ダイヤルについての優れたフィールドワークの中で、次のように述べている。

「伝言ダイヤル」の問題にぶち当たり、わけのわからないまま人に会い、話を聞き、取材を続けてゆくうちに、僕たちの目の前に姿を現わし始めたのは、単に電話だけにとどまらない、もっともっと大きな「何か」だった。……「伝言ダイヤル」と、そこに集合的に現われているさまざまなレベルの現象は、……「時代から逃走しようとする子供たちの見えないネットワーク作り」などという安易で無責任な提灯持ちでやりすごしていいシロモノでもない。現象をそんな通りいっぺんのことばでかたづけてしまおうとする意識そのものを支えている部分も含めた、もっとはるかに大きな「何か」なのだ。

樫村は、その「大きな何か」の正体についてなにも述べていない。しかし、樫村が伝言ダイヤルのフィールドワークの途中で実感した、その「大きな何か」こそ、私がここで述べようとしている「社会の無意識」なのだと思う。樫村は他の箇所で、伝言ダイヤルを、「この一日四十三万三千回の「会話」。四十三万三千の孤独と淋しさに支えられた膨大な欲望の解放装置」と表現している。そのような欲望を集合的に産出している背後の主体こそが、社会の無意識である。我々が伝言ダイヤルの電子世界に実感するのは、「社会の無意識」が自己の深層をその暗い海底から引き上げようとする、その姿なのである。

さらに、こんなことを感じることもある。伝言ダイヤルのコンピュータに蓄積されたメッセージは、八時間たつと自動的に消去される。八時間ごとに更新されてゆく熱い「願望」のメッセージ群。あるいは、パソコン通信のチャットを考えてみよう。チャットにも、誰でも自由に出入りできるオープン・チャンネルがある。オープン・チャンネルには、様々な人間たちが入れ替わり立ち替わり現われては、そこにいる人々と会話を行ない、そして自分の好きなときに去ってゆく。

従って、そこでの会話は、自由連想だけによって無限に続いてゆく長大なことばの織物に似てくる。会話の内容には一貫性はなく、次々とうつろいゆく。数十人の参加者たちによって織りなされた、これらのことばの織物は、彼らが所属する社会によって見られた、脈絡のないひとつの「夢」として解釈できないだろうか。つまり、匿名性の制限グループメディアは、社会の無意識を活性化させ、社会に夢を見させる機能を秘めているのではないか。

社会の無意識

匿名性の制限グループメディアは、そこに参加する人間たちが共有するところの「社会の無意識」を活性化させ、社会の深層に抑圧されていたものを解放したり、あるいは社会の深層からのメッセージを伝えたりする機能を内在している可能性がある。

その可能性を突き詰めてみよう。

そのためには、まず、「社会の無意識」という概念を明確にしておかなければならない。

人間の個人のこころには、自分で自覚したり思い出したりできる「表層意識」と、自分では気付くことのできないこころの底の「深層意識」(あるいは「無意識」)の二つの層がある。人間のこころの深層には、様々な原因によって抑圧されたり捩れたりした心理学的なエネルギーが沈殿していて、それは何かの機会に意識の表面へと噴出し、自己解放する、と深層心理学は考える。それは、会話中のちょっとした「言いまちがい」となって現われたり、あるいは夢の中に現われたりする。個人の「深層意識」の存在はあくまで仮説にすぎないが、それによってかなり多くの心理学的な現象が説明でき、臨床にも応用できるすぐれた仮説である。

C・G・ユングは、個人のこの深層意識を、「個人的無意識」と「集合的無意識」に区別した。「個人的無意識」とは、その個人独自の内容によって構成される無意識である。ところが、ユングによると、個人の無意識の奥底には、その個人を超えた、人類共通の無意識の層のようなものがある。彼はこれを「集合的無意識」と呼んだ。我々が民族を超えて発見する「グレートマザー」や「老賢者」などの元型は、個人のこころの集合的無意識の層にやどっている。

ユングが示唆しているのは、個人のこころを深く降りてゆくと、その底は個人の壁を超えた集合的・普遍的なものにつながっているということである。つまり、個人のこころの深層意識は、他から孤立して存在しているのではない。実は、その個人を包み込むさらに大きな集合的存在に支えられて存在しているのだ。個人の深層意識の中で、そのような集合的存在と交流をもつような層のことを、集合的無意識と呼ぶのである。

ただしユング自身は、あくまで個人のこころの深層にある「普遍的な層」の存在を強調するにとどまっており、個人をはなれた「社会の無意識」を想定するまでには至っていないと思われる。社会の深層に「無意識的なもの」を想定する考え方は、むしろ、社会心理学の中の群衆心理学の分野に見られる。

人間が自分で気付いていない深層意識の力に突き動かされて行動するのと同じように、社会も、その集合的な深層意識に突き動かされて集団行動を行なうように見えることがある。たとえば、ナチズムに見られるような狂気の集団行動や、石油ショックのときのパニック行動、あるいはファッションの大流行などの社会現象は、その背後に、それらの行動を突き動かした「社会の無意識」のエネルギーのようなものを想定して説明することができる。

「社会の無意識」に近い考え方を示した社会心理学者に、G・ルボンがいる。彼は一八九五年に出版した『群集心理』の中で、群衆行動に言及して、それらの群衆は「無意識」のエネルギーによって突き動かされていると述べた。彼は言う。「群衆は、明らかに、常に無意識である。しかし、この無意識こそが、おそらく群衆の強靱さの秘密のひとつなのである。」「この無意識は、いまだ未知の力のように働く。」ルボンは、群衆という社会集団それ自体が、ひとつの「無意識」を持つというふうに考えているように見える。J・S・マックリーランドは、ルボンの説を紹介して、「群衆は無意識的に考える」と述べている。盲目的な力によって突き動かされる群衆行動の背後には、その群衆が共有するところの「社会的な無意識」が存在する、という考え方は非常に示唆的である。

確かに、群衆行動の背後に何かの実体を想定するこのような考え方は、今日では主流にはなっていない。群衆行動とは、その個々の成員の行動パターンの〈総和〉が持つシステム的特性であると考えるのが、むしろ今日的であろう。

しかし、私はあえて流れにさからって、その背後に「社会的な無意識」のようなものを想定して事態を捉えてみたい。その理由は、電話回線のネットワークやパソコン通信の電子架空世界の中に、我々がときおり実感することがある、「個人を超えた無意識的な存在」というものを、どうしても正面から取り扱いたいからである。そしてこの「社会の無意識」という概念を徹底して引き受けるとき、そこからどのような論理が導かれ、どのような帰結を我々の知性にもたらすのかを、実験してみたいからである。本書の以下の論述は、従って、正統的な社会科学の論述範囲を大きく逸脱してゆくことになるが、その背後にはそれなりの動機と戦略と覚悟があるのである。

さて、社会的な無意識は、盲目的な群衆行動の中だけにとどまらず、我々の日々の日常生活の隅々にまで発見されるはずである。たとえば、顔見知りの何人かで会話をしていると、いつも話が不可避的に誰かの非難中傷へと発展してしまうとする。こんな場合、我々の会話を無意識的にそこへと導いてしまう、我々の「集合的な無意識」の存在を想定せざるをえない。そしてそれは、我々の個人の意識の底にある、深層意識の層を、複数の人間のあいだで融合させたものである可能性が高い。

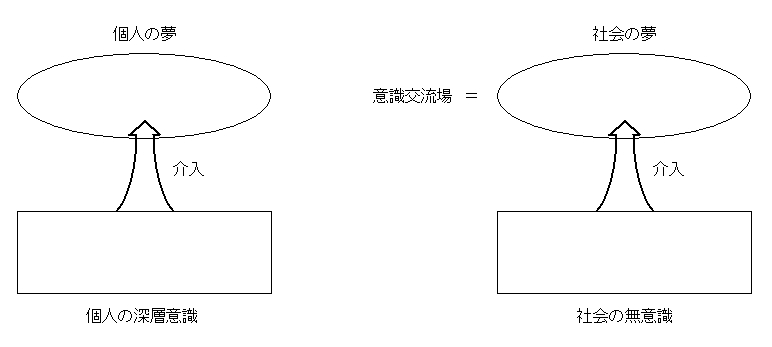

私は、「集合的無意識」や「群衆の無意識」などの考え方を参考にしながら、本書での「社会の無意識」の概念を以下のように定義したい。「社会の無意識」とは、複数の人間たちがひとつの場を共有したときに、彼らひとりひとりの深層意識がその場に流出することで形成される、個人の枠を超えた集合的な無意識の層のことである。「社会の無意識」は意識交流場で深層に形成される。ユングが深層心理学の観点から捉え、ルボンが群集心理学の観点から捉えたものを、私はコミュニケーション論の観点から捉えようとするのである。

第三章で述べた意識通信モデルを思い出していただきたい。人と人が出会って意識通信を行なうとき、そこに「意識交流場」が形成される。意識交流場へ参加する人々は、「触手」を伸ばして相手と触れ合い、触手を通して互いの「意識」を交流させる。このとき、触手を伝って、その個人の深層意識もまた意識交流場へと流出するのだ。そして、そこに参加するすべての個人の深層意識が、意識交流場で混ざり合い、集合的な無意識の層を意識交流場の深部に形成する。意識交流場とは、そこに参加する人々すべてを大きく包み込む舞台装置のようなものである。従って、その舞台装置の深層に形成された集合的な無意識の層、すなわち「社会の無意識」は、そこに参加する人々すべてを底辺から包括し、彼らに影響を与えることになる。

たとえば、私が二人の友人たちと出会って、お茶を飲みながら雑談をする。このとき、我々三人の触手はそれぞれ意識交流場でからまりあいながら、意識交流を始める。我々は、最近の出来事や失敗談などを話題にして、陽気に会話を進める。そんな会話を続けることで、私はこころの緊張がほぐれ、なにか暖かいものをこころの中に感じるようになる。私の中には、友人たちの面白おかしい話題が蓄積され、彼らの暖かい雰囲気が私をなごませる。

これと並行して、個人のこころの底にある深層意識が、触手を伝って意識交流場へと流出する。そして、誰一人として気付かないうちに、我々三人の深層意識は意識交流場で混ざり合い、意識交流場の底辺に沈み込んでひとつの流動的な層を形成する。これが、我々三人の社会が作り上げた「社会の無意識」である。

社会の無意識は、意識交流場で会話する我々のことばや行動に、大きな影響力を及ぼしはじめる。たとえば、それまでなごやかに思い出話などをしていたのに、突然、会話がおもいがけない方向へと流れてゆく。誰かがある上司の名前を口にしたのがきっかけで、その上司に対する悪口や批判が噴出してくる。上司のうわさ話や、彼の行動のおかしい点、さらには人格攻撃にまで高まってゆく。私も最初はこんな話題はやめようと思っていたのに、いつのまにか自分の口からも上司への辛辣な批判が飛び出しているのに驚く。

あとで振り返ってみても、どうしてあのタイミングで上司批判で盛り上がったのか、その原因は掴めない。ただ、我々三人のこころの底に、上司に対する不満が蓄積されていたのだなあということは、薄々感じることができる。

我々の会話の流れを急変させたもの、それが「社会の無意識」である。我々三人の個人のこころの深層に沈殿していて、普段は自覚できなかった〈上司に対する不満〉が、我々の出会いによって意識交流場へと流出してゆく。そして、他の内容の深層意識と一緒になって、意識交流場の底辺で混ざり合い、エネルギーを醸成させる。我々三人が全然自覚していないうちに、我々の深層意識はひとりでに交流し、我々の外部でパワーを蓄積し始める。我々が、きのうの失敗談なんかで爆笑しているうちに、我々が形成した「社会の無意識」は〈上司に対する不満〉のエネルギーを三人のこころの深層から吸い取り、意識交流場の底辺で大きな渦巻きに仕立て上げる。そして、そのエネルギーがある臨界点を超えたとき、それは突如、我々の表層のコミュニケーションに介入し、そこでの会話をある方向へと突き動かしてゆくのである。

このように、意識通信の会話が、突然ある方向へと突き動かされてゆくとき、そこには「社会の無意識」からの、なんらかの介入があったと見てよい。

この種の介入は他の場面でも見られる。たとえば会議などで、冷静に考えてみれば誰が見ても正当性のある意見が、その場の異様な雰囲気や感情的発言によって退けられ、結果的に、非合理的な意思決定がなされることがある。これは、その会議の場で形成された「社会の無意識」が、参加者たちのこころの深層にある「感情的な衝動」や「好悪」を回収してきて、大きなエネルギーに成長し、その会議の討論に介入したためである。このような雰囲気の中で、論理的な正当性を主張しようとする者は、「社会の無意識」のパワーという、目に見えない怪物と戦わなければならないはめになる。人々が、「会議の流れ」とか「場の雰囲気」ということばで感じ取っているものこそ、ここで言う「社会の無意識」の力のことである。会議で「発言力のある人」とは、論理的にものを言う人のことではなく、その場の「社会の無意識」を効果的に制御できる能力をもった人のことである。そのためにはカリスマ的人格と権力が必要になる。「社会の無意識」は、権力論の観点から考察されなければならない。

あるいは、第三章でも述べたように、人々を意味のない二次会、三次会へと駆り立ててゆく力も、この「社会の無意識」と関係があるかもしれない。多くの方がすでに経験されているように、我々が二次会、三次会へと流れてゆくときに、我々は喜び勇んでついてゆくわけでもない。それほど積極的でもないのに、私の足は、ついみんなと同じ方角へと向かってしまう。これは、私が人なつっこいからではなく、その場に形成された「社会の無意識」の力が、私のこころの深層へと働きかけて、私をその場から立ち去らせないからである。

「社会の無意識」の概念について、多くを語ってきた。「社会の無意識」は理論的な仮説であり、その実在を実証するものは何もない。しかし、その実在を予感させる出来事はたくさんある。私は、それがあたかも実在する〈かのように〉今後は語ってゆきたいと思う。我々は、他人の身体の中に彼の「こころ」が実体として実在するかどうか、実証することはできない。他人は非常によくできたコンピュータ・ロボットなのかもしれない。けれども、我々は、そこに彼の「こころ」が実在する〈かのように〉いつも考えているし、振舞っている。私はそれと同じ態度を、「社会の無意識」に対しても取ってゆきたい。

さて、この「社会の無意識」は、フェイス・トゥ・フェイスの場面だけではなく、パソコン通信などの「電子メディア」の中でも成立する。たとえば、チャットに三人の人間が参加しているとき、その三人が形成する意識交流場には、彼らの深層意識もまた侵入しているはずである。ある人間がチャットに参加するとき、その個人の触手は電話線を伝って、会話が進行している意識交流場にまで届くのであった。そのとき彼の深層意識は触手を伝って、電子の架空空間の中の意識交流場へと流出し、他の人間の深層意識と混ざり合って、架空空間の底辺に社会の無意識を形成する。そしてその社会の無意識は、チャットに参加している人々のコミュニケーションに、様々な影響を与えてゆくだろう。

それだけではない。冒頭に述べたように、電話やパソコン通信などの、匿名性の制限メディアには、個人のこころの深層意識を活性化して引き出してくる機能があるのであった。だとすれば、状況さえうまく設定すれば、匿名性の制限グループ・メディアの方が、より強烈に参加者たちのこころの深層に働きかけ、より強力な「社会の無意識」を電子の架空空間の中に形成させることができるはずである。

我々が伝言ダイヤルの電子空間の中にときおり直感する「社会の無意識」よりも、はるかに強力なエネルギーをもった「社会の無意識」を、我々は電子空間の中に作り上げることができる、と私は思う。匿名の状態に置かれた見知らぬ参加者たちが、声や文字や映像だけで意識交流するとき、そこに何かの仕掛けをして、彼らのこころの深層意識をより強力に吸い上げる。そうすることで、電子架空空間の中に、見知らぬ人々のこころの深層から抽出された「社会の無意識」が、暗い生き物のように息づきはじめるのだ。

社会の夢

我々は、自分の個人の深層意識の働きを知ることができない。深層意識が、自分の思考や行動に影響を与えている様子を、自覚することができない。

個人が自分の深層意識と出会う場所、それは「夢」である。我々は、夢の中で、自分のこころの深層に抑圧されていた「願望」や「衝動」に出会う。それらは、様々に歪曲され、象徴化されて夢の中に現われる。

S・フロイトが紹介している例を見てみよう。

フロイトは、若い女性の見た次のような夢を報告している。

「私は自宅のホールを通り抜けようとして、低く垂れさがっているシャンデリアに血が出るほどひどく頭をぶつけた。」

一見しただけでは、この夢の中に、いったいどのような願望が秘められているのか分からない。が、実は、この夢の中には、歪曲され、象徴化された生々しい願望が表現されているのである。フロイトは、彼女に自由連想をさせる。彼女が言うには、最近髪の毛がよく抜ける。夢を見る前日に、母親から「そんなに気が抜けると、頭がお尻のようになってしまうよ」と言われた。

つまりこの夢の「頭」というのは、実は「お尻=股間」のことなのだ。そして、シャンデリアは明白な「ペニス」の象徴である。つまり、この夢に秘められているのは、「性交をして血を流したい」という願望なのである。

フロイトによれば、すべての夢は、現実世界で満たされることのなかった願望の充足である。社会規範や自分自身の道徳観によって、こころの深層に抑圧されていた生々しい「願望」が、夢の中に「変装」して現われ、夢の中で架空の自己実現を行なう。さきほどの若い女性の場合、セックスしたいという抑圧された願望が、変装して夢の中に立ち現われ、そこで象徴的に〈セックスを行ない〉、そして満足を得ているのである。この満足は、広い意味でのこころの癒しにつながるものであろう。

ユングは、フロイトのように、夢を(特に幼児期に)抑圧された願望の充足としてのみ把握することに反対した。ユングは、個人の無意識というものを、もっと豊かで創造的な働きをもった存在として考えた。そして個人の夢には、そのような自律性をもった無意識が、その個人にメッセージを送ったり、人生上の示唆を与えたりする働きがあると考えた。ユングの述べる「自分の無意識との対話」の例や、「元型」の概念は衝撃的であり、この意味でユングは、フロイトが見落としていた新たな夢の機能を発見したと言える。

しかし、この両者ともに共通しているのは、次のような夢の把握である。すなわち、日常生活に現われることのほとんどない個人の深層意識(無意識)が、様々な象徴化を伴って現われる場所、それが「夢」である。従って、夢の内容を注意深く観察すれば、その人の深層意識を把握することができる。そしてこの考え方が、今日の深層心理学の基本線を形成することになる。

ここで私は、次のような大胆な仮説を提起してみたい。

個人の深層意識が立ち現われる場所、それが個人の「夢」であった。

ところで、何人かの人間によって形成される意識交流場の底辺には、彼らの深層意識が混ざり合った「社会の無意識」が、形成されるのであった。そしてこの「社会の無意識」は、ときおり活性化して、意識交流場でのコミュニケーションに介入し、そこでの我々の振舞いに大きな影響を与えるのであった。

ということは、こうだ。

「個人の深層意識」が現われる場所 → 個人の夢

ならば、

「社会の無意識」が現われる場所 → 社会の夢

と言えるのではないか。

つまり、社会の無意識が活性化して我々のコミュニケーションに介入しているような状態の「意識交流場」のことを、我々は「社会の夢」と呼んでいいのではないか。そして、社会の無意識に突き動かされて行なわれている、意識交流場でのコミュニケーションの内容が、その社会が見ている「夢の内容」なのではないか。

以前に、なごやかな会話が突然上司の悪口に変貌した例をあげた。そして、参加者たちが形成した社会の無意識からの介入によって、そのような事態が起きたのだと説明した。もし、さきほどの仮説を採用するとすれば、これが、参加者たちの無意識によって作り上げられた「社会の夢」であることになる。そのコミュニケーションの内容が「社会の夢の内容」となる。この上司への悪口の会話を後から慎重に分析すれば、そこに「社会の無意識」からの何かの介入があったことが推定できるであろう。ちょうど、個人の夢の中に「個人の深層意識」が変装して立ち現われてくるのと同じように、社会の夢の中には「社会の無意識」が、我々には自覚されないような形で侵入してくる。

人間が眠りにつく。そして彼は夢を見始める。夢の中には、彼の深層意識が様々な仕方で立ち現われてきて、夢のストーリーを奇怪な方向へと導いてゆく。こうやって夢を見ることで、彼は、抑圧された願望充足を果たして癒されたり、深層意識からのメッセージを受け取ったりする。

これと同じように、人々が集まってきて「意識通信」を始めるとき、そこに意識交流場が形成される。そしてその底辺に、触手から流出してきた皆の深層意識が集合して「社会の無意識」を形成する。社会の無意識は、ときおり浮上してきて、意識交流場でのコミュニケーションに介入し始める。このとき、意識交流場を形成している「社会」は、夢を見る。夢の内容は、社会の無意識に突き動かされて行なわれる、コミュニケーションの内容である。そのコミュニケーションは、その社会の底辺に沈み込んでいた「無意識」から強い影響を受ける。そこでは、社会の無意識に抑圧されていた社会の「願望」が充足されたり、社会の無意識からのメッセージが開陳されたりする。

夢の作業

社会の無意識が立ち現われるときの意識交流場を「社会の夢」と呼ぶことは、果たして妥当なのだろうか。単純なアナロジーに基づくこの〈大胆な仮説〉を、このまま承認してしまってよいのだろうか。

結論から言えば、「社会の無意識が立ち現われている」という理由だけで、その〈大胆な仮説〉が成立すると考えてはならないと私は思う。それを「社会の夢」と呼ぶためには、さらにもうひとつの条件が整わなければならない。では、その条件とは何か。

個人の夢の中で何が起きているのか、もう一度考えてみよう。

さきほど紹介した、シャンデリアに衝突する若い女性の夢を思い出してほしい。「シャンデリアに頭をぶつけて血を流した」という、実際の夢の内容のことを、フロイトは「顕在夢」と呼ぶ。夢の中で見られたそのままのストーリーのことである。フロイトはこの顕在夢を分析することで、その背後に存在している「性交して血を流したい」という無意識の願望を発見する。彼はこの無意識の願望のことを、夢の「潜在思想」と呼んでいる。

この夢の潜在思想は、そのままの形で夢のストーリーの中に現われてはこない。その潜在思想は、様々な歪曲や象徴化をほどこされてから、夢の中に出てくるのである。なぜかと言えば、夢の潜在思想つまり無意識の願望とは、理性ある私にとって「非難に値するもの」「許しがたいもの」「嫌悪なしには考えられないもの」であることが多い。たとえば、それは近親相姦の欲望や、我が子に対する殺意であったりする。従って、それらの願望が夢の中に現われて、願望充足するためには、私の理性(超自我)をごまかすために、一見それと分からないような加工をしなくてはならない。

無意識の潜在思想を加工して、安全無害な顕在夢へと変換してから、夢の世界に送り出す。これが「夢」の根本的な働きなのである。夢が持つ、このような加工の働きのことを、フロイトは「夢の作業」と呼んでいる。夢の作業とは、無意識の潜在思想を加工して、顕在夢へと変換する作業のことである。その実例として、フロイトは「凝縮」「移動」「視覚像への翻訳」「夢全体への二次加工」の四種類をあげている。これに、「検閲」「象徴化」を加えてもよいであろう。

すなわち「夢の作業」こそ、夢というものを成立させている根本的な働きなのである。「夢の作業」こそ夢の本質である。そしてこの考え方は、フロイトだけにとどまらず、夢分析一般が共有する前提となっている。

ではここで、ふたたび「社会の夢」を振り返ってみよう。

私が以前に「社会の夢」と呼んだものには、明らかに、この「夢の作業」に当たるものが欠落している。社会の無意識が意識交流場へと立ち現われてくるだけでは、それは「社会の夢」と呼ぶに値しない。それを「社会の夢」と呼ぶためには、そこに何かの形の「夢の作業」が存在しなければならない。しかし、我々の作り出す意識交流場のどこを探しても、夢の作業の痕跡など見出せない。「夢の作業」が存在しないならば、我々は「社会の夢」ということばを使ってはならない。

ドリーム・ナヴィゲイター

しかし、社会の無意識が立ち現われるときの意識交流場が、「社会の夢」となる方法がひとつある。それは、意識交流場に何かの仕掛けをして、そこに人工的に「夢の作業」を作り出すことである。社会の無意識に効果的に働きかけ、それを秩序化して意識交流場へと送り出す作業。社会の無意識に働きかける、このような「夢の作業」を人工的に作り上げることで、そこに真の「社会の夢」を作り上げることができるはずである。

要するに、こういうことだ。現状の意識交流場において「社会の夢」が成立しているという仮説は、やはり説得力にとぼしい。いくらそこに、社会の無意識が立ち現われて、介入しているように見えたとしても、いやしくも、「社会の夢」ということばを適用するためには、そこに何かの形の「夢の作業」が存在していなければならない。

そのかわり、もし、意識交流場で「夢の作業」を人工的に行なうことができたとすれば、そのときは堂々と「社会の夢」がそこに形成されたと言ってよい。社会の無意識が、我々のコミュニケーションへと秩序だって介入するルートが形成されれば、それは明白な「社会の夢」である。

では、「夢の作業」を人工的に作るためには、どうすればよいのか。

そのためには、匿名性の電子メディアを徹底して利用すればよい。匿名性の制限グループメディアを、夢の作業を行ないやすいように改良すればよい。電子メディアの中でこそ、社会は夢を見ることができるのだ。

個人の夢の作業の仕組みを、もう一度振り返ってみよう。

夢の作業とは、個人の深層意識とつながっている「夢の潜在思想」に様々な加工をほどこし、それを「顕在夢」へと変換して表層へと送り出す作業のことであった。そうすることによって、深層意識に閉じ込められていた願望や衝動などが、はじめて表層へと脱出でき、そこで自己実現できるのであった。

これと同じことを、社会の無意識に対して行なうにはどうすればよいであろうか。

そのためには、まず、何かの方法を使って、意識交流場の底辺に沈む「社会の無意識」の層にまで降りて行って、そこに存在する「願望」や「衝動」や「メッセージ」などを把握しなければならない。その後で、それらを何かの形で現実の世界にまで引き上げて来る。そして最後に、それらを何かの方法で意識交流場へと整然と送り込み、そこでのコミュニケーションへとフィードバックする。

このような作業が、システムとして可能になったとき、それは真の意味での「社会の夢」となるはずだ。

個人の夢の場合、夢の作業は、その個人の「無意識」が行なう。では、社会の夢を作り上げる場合、「夢の作業」は何者が行なうのか。

私は、夢の作業を、人間にまかせればよいと思う。すなわち、ある人間が、専門の夢作業人となって、意識交流場の深層へと飛び込み、そこから社会の無意識を拾い上げてきて、意識交流場のコミュニケーションへとフィードバックさせればよいのだ。人間がそのような働きを担うことで、意識交流場に「機能としての夢の作業」が成立する。そして社会は夢を見ることができるのである。

このような専門の夢作業人のことを「ドリーム・ナヴィゲイター」と呼ぶことにしたい。ドリーム・ナヴィゲイターが、社会の無意識と我々の表層のコミュニケーションをシステマティックに結合させたとき、社会は真に夢を見ることができ、我々は社会の夢の中に包摂されるのである。

次のようなイメージで、ドリーム・ナヴィゲイターの機能を捉えてみるのも面白い。何人かの人間たちが、意識交流場を形成してコミュニケーションを始める。この意識交流場は「池」のようなものである。池の表面に立つさざ波が、彼らの意識通信である。池の底には、参加者たちの深層意識が流出して作られた、もうひとつの暗い水の層がある。その底辺の水の層は、独自のエネルギーで渦を巻きながら、ときおり表面近くにまでその先端を伸ばしたりしている。

このとき、ひとりの人間が池の表面から飛び込んで、底まで潜り、底辺の水の層をゆっくりとくぐり抜ける。そしてその底辺の水を身体にまとって、ふたたび池の表面へと浮き上がってくる。それによって、表面のさざ波は複雑に変化する。彼はもう一度底に潜り、また浮き上がってくる。池の表面と底をつなぐ、彼の往還運動が定期的に繰り返されるとき、その幾重にも重なった水の地層を横切って、底辺から表層へと向かうひとすじの意識の通路が形成される。

これがドリーム・ナヴィゲイターによって行なわれる「夢の作業」であり、「社会の夢」の成立なのだ。

ホスト介入型グループ・メディアの進化

では、具体的には、誰が、どのようにしてドリーム・ナヴィゲイターとなって、活躍すればよいのだろうか。何人かでお喋りしているときに、そのうちの一人が「じゃあ、オレいまからドリーム・ナヴィゲイターになるから」と言って、瞑想にでもふけるのか。

社会を対象として夢の作業を行なうためには、それなりの装置が必要である。そして、パソコン通信やパーティーラインなどのような、匿名性を保ったままで意識通信できる制限グループ・メディアこそが、そのための装置としてふさわしい。

すなわち、パソコン通信やパーティーラインのような電子メディアの中で成立する「意識交流場」を、社会の夢の舞台として設定する。そして、そこに集まってきた匿名の参加者たちが形成する社会の無意識を、ドリーム・ナヴィゲイターが活性化させて、そこに社会の夢を出現させるのである。

パソコン通信は商業ベースにのって運営されている。従って、このような仕組みがパソコン通信上で本格的に稼働すれば、このチャットは「社会の夢」チャットとして対外的にも運営されることになるだろうし、ドリーム・ナヴィゲイターはひとつの職業として成立することになるだろう。

パソコン通信のような匿名性の制限グループ・メディアを、社会の夢の舞台として考えるのには理由がある。

ひとつは、匿名性の電子メディアこそ、社会規模に広がった集合的な無意識を、もっとも効果的にすくい上げることができると思われるからである。本章の冒頭でも述べたように、匿名性に守られた制限メディアを通したとき、人は自分の意識の底にあるものを解放しやすくなる。そして、グループ・メディアの上でそれが効果的に解放されるとき、他人の深層意識の表出と相乗効果をおこして、より強力な社会の無意識が形成される可能性がある。電子世界の意識交流場の底辺に、強力な社会の無意識が蓄積されることが、「社会の夢」を成立させるための条件となる。たとえば、伝言ダイヤルの電子空間に蓄積された、満たされない願望の集団的なエネルギーを、何かの装置を使って流動化させることで、そこに社会の夢を立ち上がらせることができるはずである。

もうひとつの理由は、「社会の夢」に参加する行為を、多くの人々にオープンにしておきたいからである。電子メディアならば、誰でもどこからでも参加できるし、やめたくなったら自由にスイッチを切れる。基本的には匿名性が貫徹されているので、自分のプライヴァシーが侵害されるおそれは少ない。新宗教の降霊会のような顔見知りの人間関係のしがらみに縛られたオカルト空間ではなく、匿名の状態で自由に軽やかに踊ることができる電子空間を、我々は求めているのだ。

さて、既存のメディアの中で、「ドリーム・ナヴィゲイター」にもっとも近い働きをしているのは、ラジオのコール・イン番組の「トーク・ショー・ホスト」であろう。これは、視聴者がいつでも電話をかけることのできるラジオ番組の、ホスト(DJ)のことである。ある有名なホストが、二時間ほどの番組をとりしきる。その番組は、視聴者からの電話にホストが答えて、気のきいた会話をすることで成り立っている。何かのテーマを設けることもあるし、そのホストの専門分野が決まっていることもある。アメリカでは、コール・イン番組ばかり連続して二四時間ながすラジオ局もある。コール・イン番組は、ある意味では「匿名性のコミュニケーション」である。電話をかけてくる人は、自分の名前をなのるが(ジョーとか、リサとか)それが本名である保証は何もない。

ホストは、電話をかけてくる人の質問や意見に対して、適切な情報提供を行なったり、当意即妙のやりとりを行なったりして番組を盛り上げてゆく。そして、会話の内容をつねに吟味しながら、視聴者を飽きさせないような方向へと番組全体の流れをもってゆこうとする。ホストは、背後にいるディレクターと一緒になって、番組の中に多様な意見が登場するように配慮し、かつ自分の立場やカラーが鮮明になるような誘導をも行なう。人気ホストは社会的なスターであり、彼と話をすることが目的で電話をかけてくる人も多い。

このラジオのコール・イン番組とまったく同じ構造を、パソコン通信に取り入れたサービスがある。京都にある日本テレネットのパソコン通信LINKSの中の、チャンネル・ゼロというサービスである。

チャンネル・ゼロは、リアルタイムのチャットである。そこには二つの仕掛けがしてある。ひとつは「番組システム」。ちょうどテレビ番組のように、チャットのテーマを時間帯で区切って、たとえば八時から九時まではアイドルの話題、九時から一〇時まではスポーツの話題というふうに、ホスト側があらかじめ設定しておく。こうすることによって、同じ興味を持った参加者が、同じ時間帯に集中して現われるので、密度の濃い会話が達成される。

二つ目の仕掛けが「パーソナリティ」の導入である。パーソナリティとは、ラジオのホストのパソコン通信版である。つまり、ある番組のチャットの中に常駐して、そこでの会話に効果的に介入してその場を盛り上げ、チャットを魅力あるものに管理してゆく人間である。たとえば、初心者の参加者に対しては、発言しやすいように助け舟を出してサポートする。他人の発言を妨害したりする参加者を注意する。あるいは、面白そうな話題には、自分から飛びついて、その場を盛り上げたりする。パーソナリティは、通信会社の社員が担当しており、この意味でプロ化したシグオペ(BBSや電子会議の内容を管理する人)とも言える。たとえば、アイドルが話題になる時間帯には、アイドル情報に詳しいパーソナリティが配置される。

番組表は印刷物の形で参加者に配布される。参加者はそれを見て、興味のわくテーマとパーソナリティが出ている時間帯をめざしてスイッチを入れる。チャンネル・ゼロは、対象を一〇代から二〇代に絞った、まだ荒削りのパソコン通信システムだが、そこには将来のメディア形態へ向けての数多くのヒントが見出せる。

では、コール・イン番組のホストと、チャンネル・ゼロのパーソナリティに共通する役割は何であろうか。

ホストは、なによりもまず自分自身が面白いことをしゃべって、皆の注意を引きつけ、相手が問いかけてきたことに対して迅速に反応しなければならない。

つぎに、そこでの会話に適当な刺激を与えて、意識交流を活性化する。通常のチャットでは、参加者たちが勝手に自分たちの好きなことをしゃべっているため、全体的に見てつまらない会話が多い。これを避けて、誰が見ても面白いような密度の高い会話にするためには、どうしてもホストによる管理と、活性化が必要になる。

また、ホストは、会話の全体の流れを把握し、会話がつねにバランスのとれたものになるように気をくばる。一方的な意見や感情ばかりが、会話をしめるようになっては、面白さが半減する。そして、会話に大きな流れを作って、皆の集中力が続くようにしなければならない。

要するに、ホストの役割とは、匿名の多くの参加者たちから発せられる多量の自己表現を、もっとも面白くて密度の高いように並べ変え、整理して、一枚のことばの地図を作る役割なのである。言い換えれば、それは匿名の自己表現たちをデザインする作業である。そしてそのデザイン作業を通じて、ホストの身体には、匿名の参加者たちの意識が静かに侵入してくる。

このようなメディアのことを、ホスト側が積極的に介入することで成立しているという意味で、「ホスト介入型グループ・メディア」と呼ぶことにしよう。

社会の夢は、このホスト介入型グループ・メディアを、ある方向へと進化させることによって成立すると私は考える。すなわち、このグループ・メディアの意識交流場の深層に沈んでいる社会の無意識を、効果的に表面に浮上させるシステムを、そこに作り上げればよいのである。そして、そのときに活躍するのが、「ドリーム・ナヴィゲイター」なのである。

多数の匿名の参加者たちの自己表現が、チャットの意識交流場の中で活性化する。ドリーム・ナヴィゲイターは、それらを制御し、再配置し、そうして彼らの意識をデザインしてゆく。そうするうちに、ドリーム・ナヴィゲイターの身体に、参加者たちの触手が深く絡まりはじめ、彼らの意識が流れ込んでくる。

意識交流が終わったあとで、ドリーム・ナヴィゲイターは自分の身体に流れ込んだ意識の群れを手がかりにしながら、電子空間の中へと自分の意識を沈めてゆく。そして、社会の無意識の底辺へとどこまでも降りてゆく。

やがて、彼の身体には社会の底に沈んでいた様々な無意識のエネルギーの断片が付着し、彼はそれらを身体化して自分のものにする。概念化を排したこの受肉の作業によって、彼は社会の無意識を獲得する。

そうして彼はふたたび意識の表層の世界へと戻ってくる。この世界に戻ってきたドリーム・ナヴィゲイターは、チャットに再度参加する。チャットの中で活躍する彼の身体を通して、社会の無意識が意識交流場へと染み出してゆき、参加者たちのコミュニケーションへと影響を与えてゆく。

こうやって夢の作業は成立する。夢の作業の成立によって、社会は夢を見始める。社会とは、夢を見る主体である。社会は夢を見ることで自分自身を癒すことができるであろう。人間にできることは、社会が夢を見て自己治癒するための、操り人形となって、ただ動き回ることだけだ。それがドリーム・ナヴィゲイターの役割なのだ。

入力:匿名希望さん