�z�[���@���@�����@���@�]���̐l�@���@���̃y�[�W

�f�����b�v���t�B�[���b�����b�G�b�Z�C�E�_��

English Pages | kinokopress.com

| �����w�z�[���y�[�W�@

�z�[���@���@�����@���@�]���̐l�@���@���̃y�[�W |

�쐬�F�X�������@

�f�����b�v���t�B�[���b�����b�G�b�Z�C�E�_�� English Pages | kinokopress.com |

�]���̐l

�X�������w�]���̐l�x�@�U�فA���łP�X�W�X�N�A����łQ�O�O�O�N

��S�́@�]���g�̂̊e�험�p�Ƃ͉����@�i�W�T�`�P�P�U�Ł@�T�_�E��������͏ȗ��@��قnj��J�����c�����̂o�c�e�łł͊��S�ȃ��C�A�E�g�������܂��j

�]���g�̂́u���p�v�̌�����

�@ �]���̐l����̑���ڐA�Ƃ́A�]���̐l��ڐA�̂��߂Ɂu���p�v���邱�Ƃł��B

�@ �Z�p�I�ɂ́A����ڐA�̂ق��ɂ��A�]���̐l�����܂��܂ȗp�r�ɗ��p���邱�Ƃ��ł��܂��B������u�]���g�̂̊e�험�p�v�ƌĂт܂��B

�@ �����Ō����u�]���g�́v�Ƃ́A�]���̐l�̐g�̂̂��Ƃł��B���킾���ł͂Ȃ��A�]���̐l�̐g�̂��̂��̂����p�ł���Ƃ����_���������邽�߂ɁA�����Ă��̏͂ł́u�]���g�́v�Ƃ������Ƃ��g�������Ǝv���܂��B

�@ �悭�悭�l���Ă݂�A�]���g�́i�]���̐l�̐g�́j����̑���ڐA���L���Ȃ̂́A�]���g�̂̒��ł͑��킪�܂��u�����āv����A�ڐA�ɏ[���g����قǁu�V�N�Ɂv�ۂ���Ă��邩��ł��B�Ƃ������Ƃ́A���̐V�N�ɕۂ���Ă���]���g�̑S�̂��g���āA���ʂ̐l�ɑ��Ă͋�����Ȃ����낢��Ȃ��Ƃ����݂邱�Ƃ��Z�p�I�ɂ͂ł���킯�ł��B

�@ ���̔]���g�̂̊e�험�p�́A���݂̔]���Ƒ���ڐA�̋c�_����i���������ƂŁA�K�������Ă�����ł��B�����Đ��E�I�Ɍ��Ă��A����Z�N��̑傫�Ȑ����ϗ����Ƃ��ăN���[�Y�A�b�v����Ă��邱�Ƃ��\�z����܂��B

�@ �]���g�̗̂��p�ɂ��ĐG�ꂽ�_���͈�㎵�Z�N��̏������炠��܂����B���̒��ł��ł��܂Ƃ܂����_���́A��㎵�l�N�ɃA�����J�̈�t�E�B���[�h�E�Q�C���������\�����u���҂̎��n�v�ł��iWillard Gaylin,�gHarvesting The Dead�h, 1974, in Thomas A. Shannon�ied.�j,Bioethics, rev. ed., 1981�j�B�Q�C�����͂��̘_���̒��ŁA���݂̋Z�p���邢�͏����̋Z�p�ʼn\�ɂȂ�ł��낤�]���g�̗̂��p���@���A�Z��ނ����Ă��܂��B�ȒP�ɏЉ�܂��ƁA

�@ (�P)�@�P���c�c��w���⌤�C�オ�]���g�̂��g���Đf�@�̎��K��������A��p�̗��K��

�@�@�@���邱�Ƃ��ł���B

�@ (�Q)�@�����c�c��̌��\��Ő����A���ۂɔ]���g�̂Ɏ����Ē��ׂ邱�Ƃ��ł���B

�@ (�R)�@�����c�c�]���g�̂ɂ��Ƃ��A����Ȃǂ̕a�C������Ă����āA�������������

�@�@�@

���ł���B

�@ (�S)�@�����c�c���t������A�ڐA�̂��߂̂��ׂĂ̑�����A�]���g�̂̒��Œ������Ă�

�@�@�@

�����Ƃ��ł���B

�@ (�T)�@���n�c�c���t��畆�Ȃǂ͐g�̂̒��łǂ�ǂ�Đ������̂ŁA���N�A�����

�@�@�@

�����n����悤�ɁA�]���g�̂��猌�t��畆�Ȃǂ����n�ł���B

�@ (�U)�@�����c�c�]���g�̂��H��Ƃ��ė��p���A�z�������Ȃǂ��ł���B

�@ �Q�C�����̂��̘_���́A�����̃A�����J�ő傫�Ȕ������Ăт܂����B�����A���̘_���́A�]���g�̂͂���ɂ�����ɂ����p�ł���ƁA���̋Z�p�I�ȉ\������������̂��̂ɂ������A���Ƃ��Ηϗ��I�ȋc�_�Ȃǂ͑S�R�Ȃ���Ă��܂���B�܂���㎵�l�N�̎��_�ł́A�]���g�̂��̂��̂��ԕۑ����Ă����Z�p���܂��m�����Ă��炸�A���̘b��������̈���o�܂���ł����B

�@ �Ƃ��낪��㔪�Z�N��ɓ���ƁA���͈̏�ς��܂��B�܂��A����w�̐��{��������̃O���[�v�̌����ɂ���āA�]���g�̂ɂ`�c�g�i�R���A�z�������j�ƃG�s�l�t�����Ƃ������w������^���A�T�d�ɃP�A������A���ϓ�O���Ԃ��]���g�̂̐S�������������邱�Ƃ����炩�ɂȂ�܂����B�l���ԁA�S���������������]���g�̂�����܂����B���̌�A���l�̕��@�ŁA�v���Ăł͈�Z����ԁA�}�g�ł͈�Z�l���ԁA�]���g�̂��ێ������P�[�X������Ă��܂��B

�@ �]���g�̂̒����ۑ����\�ɂȂ�ƁA�]���g�̂̊e�험�p�������ƌ������𑝂��Ă��܂��B���Ƃ��A�]���g�̂���Ԉ��肵�ĕۑ����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�A���t��ڐA�p����̒����ɂƂ��Ă̗��p�͂�����̓͂��Ƃ���ɂ���܂��B

�@ ����Ɉ�㔪���N��O���A�t�����X�ŁA�]���g�̂̐l�H�ċz��̎_�f���C�K�X�i�����p�j�Ǝ��ւ��Ă��̗l�q������Ƃ����A�]���g�̂ւ̐l�̎���������݂ɏo�܂����B�t�����X�̃}�X�R�~�͂�������������Ɏ��グ�A�傫�ȎЉ���������N�����܂����B���̎������s�Ȃ����~���[�����́A�]���g�̂ւ̐l�̎����͐����ł���A������͂Ȃ��Ƃ������������̏�ŌJ��Ԃ��咣���Ă��܂��B

�@ ���̂悤�ɁA��㎵�Z�N��ɃQ�C������ɂ���Ď������ꂽ�]���g�̂̊e�험�p�́A��㔪�Z�N��ɓ����Ă����C�Ɍ����̖��ɂȂ��Ă����̂ł��B�����Ĉ���Z�N��ɂ́A�]���g�̂̊e�험�p�̂��߂̃K�C�h���C����@�������A�����̐�i�����ł�����ɋc�_�����悤�ɂȂ�ł��傤�B

�Z�p�I�ȉ\��

�@��قǂ��q�ׂ��悤�ɁA�Q�C�����̘_���͑����̓_�ł���߂ĕs���Ȃ��̂ł��B�����ŁA�ԏ��N�Ǝ��́A�����_�ŗ\�z����邷�ׂĂ̋Z�p�I�\���Ɨϗ����ɂ��ċ����������s�Ȃ��A�w�������_�x�Ɓw��w�̂���݁x�ɂ��̐��ʂ\���܂����i�u���]�����g�̂̊e�험�p�͂ǂ��܂ŋ�����邩�v�w�������_�x��㔪���N�܌����A�u���]���g�̇��̈�w�I���p�Ɨϗ��I���v�w��w�̂���݁x��㔪���N�l����Z�����A���l�܊���O���j�B�ȉ��A���̘_�������Ƃɂ��āA�]���g�̂̊e�험�p�̋Z�p�I�\���ɂ��ĊȒP�ɐ������A���ꂪ�����炷�ł��낤�ϗ��I�E�Љ�I�Ȗ��ɂ��Ă���ɐ[���˂�����ł��������Ǝv���܂��B��w�I�ȑ��ʂ������Ɛ��m�ɂ��킵���m�肽�����́A���ЁA�w�������_�x�̘_�����Q�Ƃ��Ă��������B

�@ �]���g�̂̊e�험�p���A���݂��邢�͋߂������ǂ��܂ŋZ�p�I�ɉ\�ɂȂ邩�����̂悤�ɂ܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł��܂��i�u�Z�p�I�ɉ\�v�Ƃ́A���݂����ɂł��\�Ȃ��̂ƁA���݂͖��������߂������͉\�ɂȂ�Ɨ\�z�������̗̂������ӂ��݂܂��B�܂��A�Z�p�I�ɉ\������Ƃ����āA����������ɂ����s���Ă悢���Ƃɂ͂Ȃ�܂���B�Z�p�I�ɂ͉\�ł��A���Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ͂��̐��ɂ������邩��ł��j�B

�@��Î����Ƃ��Ă̗��p

�@ �`�@����ڐA�̃h�i�[�Ƃ���

�@ �O�͂ŏq�ׂ��]���̐l����̑���ڐA���A���́A�]���g�̂̊e�험�p�̂ЂƂȂ̂ł��B�]���g�̂��瑟��ڐA������Ƃ��ɁA��ɏq�ׂ��`�c�g�ƃG�s�l�t�����Ƃ������w�����Ŕ]���g�̂����肳���Ă����A�����炸�ɂ������ڐA���ł��A�ڐA�̐��т��オ��Ɨ\�z����܂��B�@ �a�@�����ɂƂ���

�@ �]���g�̂���ȏ�����肵�ĕۑ��ł���悤�ɂȂ�A���ʈڐA���邠�Ă̂Ȃ�����ł����Ă��A���V�s�G���g��������܂Ŕ]���g�̂̒��Łu�V�N�Ȃ܂܁v�ۑ����Ă������Ƃ��ł��܂��B�ڐA��p�̂Ƃ��ɕK�v�ȑ�ʂ̌��t���A��������ɕۑ��o���܂��B�Ȍ��t��z�������������ł��܂��B�@ �b�@�H��Ƃ���

�@ �Q�C�����̌����悤�ɁA�z��������R�̂����邱�Ƃ��ł��܂��B�@��w���p�̂��߂̗��p

�@ �`�@�l�̎����n�Ƃ���

�@�@ ����b��w��

�@ �]���g�̂�������Ƃ��Č������邱�Ƃɂ���āA�l�Ԃ̐g�̂̐���ȓ�������萳�m�ɉ𖾂��邱�Ƃ��ł��܂��B�l�Ԃ̐g�̂̓����̓����̃f�[�^�́A����܂œ�����������̐����ɂ����̂��قƂ�ǂł����B�����Ă��錒�N�Ȑl��Ώۂɂ��đ��肷�邱�Ƃ͂ƂĂ��ł��Ȃ��f�[�^�ł����Ă��A�]���g�̂��g���A���t������Ă����ԂŒ��ڂɑ��肷�邱�Ƃ��ł��܂��B����́A��b��w�̊v���ɂȂ���܂��B�����Ċ�b��w�̊v���́A��w�S�̂ɁA�Ђ��Ă͐l�ނɑ傫�ȉ��b�������炷���Ƃ��\�z����܂��B

�@ �������A�]���g�̂𗘗p���������ɂ́A�l�قǂ̐�����܂��i�w�������_�x�_���Q�Ɓj�B

�@�@ ���Տ���w��

�@ �l�̂ɊQ��^����l�̎������A���ʂ̐l�Ԃɑ��čs�Ȃ����Ƃ͋�����܂��A�]���g�̂ɑ��ĂȂ�s�Ȃ����Ƃ��ł��邩������܂���B

�@ ���Ƃ��Δ]���g�̂ɋ������ː��𗁂т��āA���ː���Q�̌��������邱�Ƃ��ł��܂��B�]���g�̂ɂ`�h�c�r�i�G�C�Y�j�����������āA����̕ω��ׂ���A�V�����`�h�c�r�̎��Ö@���������Ƃ��ł��܂��B�܂��A�W�X�g���t�B�[�Ȃǂ̂悤�ɁA���������ł͖����ɂ͑�p�ł��Ȃ��悤�ȓ�a�̐l���]����ԂɂȂ����ꍇ�A����͑��ł͓����Ȃ��M�d�Ȑl�̎����̃��f���ɂȂ�܂��B

�@ �������ڐA�����߂čs�Ȃ��Ƃ��̗��K��]���g�̂ł��炩���ߍs�Ȃ��Ă����ƁA�{�Ԃł̊댯�������Ȃ��Ȃ�܂��B�l�H�S���Ȃǂ̐l�H����̊J���ɂ��A�]���g�̂𗘗p�ł��܂��B

�@ �Q�C�������q�ׂĂ���悤�ɁA�V���l�ԂɎ����O�ɁA�]���g�̂Ŏ����Ă������Ƃ��ł��܂��B

�@ ��ʂɁA�]���g�̂������̂��߂Ɏg���ɂ́A���łɓ����������[���s�Ȃ��Ă�����̂Ɍ���ׂ��ł��B�@ �a�@����̂��߂�

�@ �Q�C�����͔]���g�̂��w���⌤�C��̎��K�Ɏg�����Ƃ��ł���Əq�ׂĂ��܂����A����͉����]���g�̂��g��Ȃ��Ă��A��p����ɗ�������Čo����ςނ��Ƃő�p�ł��܂��B����āA���̗��p���@�͂��܂�Ӗ�������Ƃ͎v���܂���B

���s�@�̂��Ƃł̉\��

�@ �ł́A�����̔]���g�̂̊e�험�p���A���{�̌��s�@�̂��Ƃł��܂ŋ�����邩�ɂ��čl���Ă݂܂��傤�B

�@ �����ł́A�]���g�̂𗘗p���Ă��悢�Ƃ����{�l�̎��O�̈ӎv���i���ʂɂ��j�͂����肵�Ă���A�Ƒ�������ɓ��ӂ��Ă���ꍇ�ɂ��čl���邱�Ƃɂ��܂��B

�@ ���̂܂��ɁA�ȑO�̌����̒����������Ă��������܂��B�w�������_�x�̘_���ŁA�u�����ē��{��t��̌������o���ꂽ�ȏ�A���s�@�̂��Ƃł́A�����̑����͖@�I�ɂ����e�����\���������v�i��܋�y�[�W�j�Ə����܂����B���̌�A�𓇎��Y����g���b���q���̎w�E�ɂ���āA���̉ӏ��̋L�q���s�K�ł��邱�Ƃ��������܂����B

�@ �܂��A�@�w�҂̈ӌ��ɂ��܂��ƁA���s�@�̂��Ƃłǂ̗��p�����@�ł���A�ǂ̗��p����@�ł��邩���A�������ɖ����ɔ��f�ł���킯�ł͂Ȃ��A�X�̗��p�ɑ����Ė@�w�҂̊Ԃōׂ����c�_����K�v������悤�ł��B

�@ �����ŐԗјN�Ǝ��́A�ȉ��ɏq�ׂ�悤�ɂ��̉ӏ���������A����ꎩ�g�̈ӌ������������Ǝv���܂��B

�@ �܂��A�]���g�̂̐f�@���K���U���K�ɂ��ẮA���{��t��́u�]�̎��������Đl�Ԃ̌̎��ƔF�߂Ă悢�v�Ƃ��������ƁA�u���̉�U�ۑ��@�v����сu��w�y�ю��w�̋���̂��߂̌��̂Ɋւ���@���v�ɂ���āA���łɖ@�I�ɋ��e����Ă���ƍl���܂��B

�@ �ł́A�]���g�̂ɕ��ː��𗁂т�����A�ł𒍓����čR�̂�������A�`�h�c�r�Ɋ�����������A�l�H����̊J���̂��߂̎�����ɂ����肷��悤�ȁA�]���g�̂��̂��̂ɖ��炩�Ɉ�w�I�ȊQ���y�ڂ����p�ɂ��Ă͂ǂ��ł��傤���B��w�I�ɐg�̂ɊQ���y�ڂ����Ƃ��u�N�P�v�ƌĂт܂��B�Ƃ���ŌY�@����Z���ɂ͎��̑���߂��K�肳��Ă��܂��B�u���́A�⍜�A�┯���n�����j���u�V�^����������A������n�̓��V�^���҃n�O�N�ȉ��m�����j���X�v�B���{��t��̌����́A�]���g�̂����̂Ƃ݂Ȃ��A�Ƃ����ӂ��ɉ��߂ł��܂�����A�]���g�̂ɖ��炩�ɐN�P�̂��闘�p�́A�Y�@�ŋւ����Ă��鎀�̂̑���ɂ�����\���������ƍl�����܂��i�������A�N�P�Ƒ���Ƃ͊��S�ɓ���ł͂Ȃ��Ǝv���܂��̂ŁA�u��w�I�ȐN�P�v�Ɓu�@�I�ȑ���v�̊W�ɂ��Ă��킵���l�@���邱�Ƃ��K�v�ł��傤�j�B

�@ �ڐA�̂��߂̑���̒����ɁA���t��z�������Ȃǂ̒����ɁA�����̐����A�g�̂ɂƂ��ɐN�P�̂Ȃ���b��w�����i���Ƃ��Ό��t�����̕��͂�S�d�}�̑���A�]�̒f�w�B�e�Ȃǁj�A�������������܂����V��̗Տ���w�����Ȃǂɂ��ẮA���s�@�̂��Ƃł����e�������̂������Ɨ\�z����܂��B�������A����ɂ��ẮA�@���̐��Ƃɂ�錵���ȓ��c���K�v�ł��B

�@ �ȏオ�����̌����ł��B

�@ �ЂƂs�v�c�Ɏv���邱�Ƃ����邩������܂���B�ڐA�̂��߂ɔ]���g�̂��瑟������o�����Ƃ́A���炩�ɔ]���g�̂ɐN�P������̂ɁA�ǂ����Ď��̑���߂ɖ���Ȃ��i�Ɨ\�z�����j�̂ł��傤���B����́A�p���Ɛt���Ɍ����Ă����A�u�p���y�ѐt���̈ڐA�Ɋւ���@���v�����݂��āA���̂���̊p���Ɛt���̎��o������ʂɋ����Ă��邩��ł��B��U�ɂ��Ă��������Ƃł��B�]���g�̂̉�U�͖��炩�ɐg�̂ւ̐N�P������ɂ�������炸�A�u���̉�U�ۑ��@�v����сu��w�y�ю��w�̋���̂��߂̌��̂Ɋւ���@���v�ɂ���āA���ʂɋ�����Ă���Ɖ��߂ł���̂ł��B�ǂ����āA����炪���ʂɋ�����Ă���̂��Ƃ����A�{�l�̎��O�̈ӎv�A�Ƒ��̓��ӂ�����ꍇ�A��U��ڐA�́A�L���Љ�ƈ�w�Ɛl�ނ̂��߂ɍv�����邩�炾�Ǝv���܂��B�ł́A���s�@�̂��Ƃł͎��̑���߂ɂ�����\���̂���l�̎����Ȃǂ��A���������̗��@�A���Ƃ��u�]���g�̂̎������p�Ɋւ���@���v�̂悤�ȗ��@���Ȃ���āA���ʂɋ�����邱�Ƃ�����ł��傤���B���͏[���ɂ���Ǝv���܂��B���̗��@���m�肷��ɂ���A�ے肷��ɂ���A���̓_�͂�������ƐS�ɂƂǂ߂Ă����K�v������܂��B

�u���p�v���l�@����ۂ̃`�F�b�N�E�|�C���g

�@�����ŁA���s�@�̂��Ƃł̖@�I�����ЂƂ܂�����A�]���g�̂̊e�험�p�Ƃ����Z�p�ɑ��āA�����������������ǂ̂悤�ȑԓx�����悢���A�����Ɛ[���l���Ă䂫�܂��傤�B���̎�̋c�_������Ƃ��ɁA�c�_�̂��Ȃ߂ƂȂ邢�����̃|�C���g������܂��B����ɂ��ĊȒP�ɐ������܂��B

�@��p�\���ɂ���

�@ �u��p�\���v�Ƃ͕�������Ȃ����Ƃł��B���������ƕ�����₷���Ȃ�܂��B���Ƃ��A��w���̏����I�ȉ�U���K�ɗ��p�������̂Ȃ�A�Ȃɂ��]���g�̂��g��Ȃ��Ƃ��A���ʂ̐S�����̌��̂ŏ[���Ԃɍ����܂��B���̏ꍇ�A��w���̏����I�ȉ�U���K�ɂ́A�]���g�̂̑���ɐS�����̌��̂��g���Ƃ����A�u��p�\���v������킯�ł��B

�@ �܂��A�߂������A�l�H�S�������p������邱�Ƃ��\�z����܂��B�Ƃ������Ƃ́A�]���g�̂���̐S���ڐA�ɂ́A�l�H�S���Ƃ����u�߂������̑�p�\���v�����邱�ƂɂȂ�܂��i��p�\���́A�]���g�̗̂��p�ړI�̐ݒ�ƁA���ڂɌ��т��Ă��܂��B���̓_�ɂ��ẮA�w�������_�x�_�����Q�Ƃ��Ă��������j�B

�@ �]���g�̂̊e�험�p�ɂ��čl����Ƃ��A����Ɂu��p�\���v�����邩�Ȃ����Ƃ����_�́A�厖�ȃ|�C���g�ɂȂ�܂��B

�@�N�P�ɂ���

�@ �g�̂ɕ��ː��𗁂т�����A�����̂��߂ɓŐ��̂�����̂𒍓������肷��悤�Ȉ�Ís�ׂ́A�g�̂ɐN�P�̂����Âł��B����ɑ��āA���t�̐����͂�����A�f�w�B�e���s�Ȃ����肷��̂́A�g�̂ɂƂ��ɐN�P�̂Ȃ���Âł��B

�@ �]���g�̂��A�s���ɏ����Ă͂Ȃ�Ȃ����́i�g�́j�Ƃ݂Ȃ��Ȃ�A�]���g�̂ɑ��ĐN�P�̂�����̂ƐN�P�̂Ȃ����̂Ƃ��A�͂�����Ƌ�ʂ��Ă������Ƃ��K�v�ł��i�@�I�ɂ́A�]���g�̂̐l�i����A�e�ߎ҂̔]���g�̂ɑ���h�i����Ȃǂ�ی�@�v�Ƃ��ĔF�߂邩�ۂ��A�Ƃ������ƂɂȂ�悤�ł��j�B

�@�Ȋw�E�l�ނւ̍v���ɂ���

�@ �]���g�̂̊e�험�p���Љ��̎x���邽�߂ɂ́A���̗��p���Ȋw���w��l�ނ̂��߂ɑ傫�ȍv�������邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�܂��A����ڐA�Ȃǂ͒Z���I�Œ��ړI�ȍv�������A��b��w�I�Ȑl�̎����Ȃǂ͒����I�ŊԐړI�ȍv��������ƍl�����܂��B�Љ�ւ̍v���x�������܂��Ȃ��̂͊e�험�p�ɓK���Ȃ��Ǝv���܂��B

�@�R�X�g�ɂ���

�@ �]���g�̂����肵����Ԃňێ����Ă������߂ɂ́A��Q�͂ŏq�ׂ��悤�ɔ���Ȕ�p��������܂��B�P�Ɍ��t�����Ă��������Ȃ�A�R�X�g�̖ʂłƂĂ���������Ȃ���������܂���B�t�ɁA���w�����Ȃǂ̐����̏ꍇ�A�l�H�I�ɍ������A�]���g�̂̒��ō���������R�X�g�����I�ɉ�����\��������܂��B�܂������ɃR�X�g�̂��Ƃ������l����Ȃ�A�Q�C�����������悤�ɁA��̔]���g�̂��Ȃ�ׂ������̖ړI�ɗ��p���s�����������悢���ƂɂȂ�܂��B

�@�ϗ��ɂ���

�@ �u�]���g�̂̊e�험�p�v�Ƃ́A�]���̐l�̐g�̂���芪�����܂��܂Ȑl���A�]���̐l�̐g�̂𗘗p����Ƃ��́A�l�Ɛl�Ƃ̊ւ����̂��Ƃł��B���ꂪ�l�Ɛl�Ƃ̊ւ����ł���ȏ�A�����ɂ͗ϗ���肪�����܂��B����́A�]���̐l�ɑ��āA���̐g�̂��u���p�v����Ƃ����ԓx�Őڂ���Ƃ��ɁA�l�Ɛl�Ƃ��ǂ̂悤�Ɋւ���Ă䂯�悢���A�Ƃ������ł��B

�@ ����ڐA�̗ϗ������A�{���͂��̒��ɋz�������͂��ł��B�܂��A�]���g�̂̊e�험�p�̗ϗ������l����ȑO�ɁA�h�b�t�ɂ�����ϗ����ƁA����ڐA�ȑO�̗ϗ����ɂ��Đ[���������A�����̋�̓I�Ȍ��ʂ��𗧂ĂĂ����K�v������܂��B���̂��Ƃŏ��߂āA�����ł̘b�ɓ���ׂ����Ǝv���܂��B

�]���g�̂̊e�험�p�̎Љ

�@ �]���g�̂̊e�험�p�ł́A�]���̐l����芪���l�ԊW�́A����ڐA�̂Ƃ������͂邩�ɍL���Ȃ�܂��B���Ƃ��A�z�������ȂǂY����ꍇ�A���̐��Y�������Â̂��߂ɓK�p����邱�ƂɂȂ鐔�����̊��҂̐l�X���A���ڂ̓����҂ɂȂ�킯�ł��B�܂��A�]���g�̂�l�̎����ɗ��p����ꍇ�A�l�̎����ɂ���ē���ꂽ�m���͈�w�̒��ɑg�ݍ��܂�A�����̈�w���邷�ׂĂ̐l�X�ɂ��̃����b�g�͋y�т܂��B���̈Ӗ��ŁA�]���g�̂̊e�험�p�̗ϗ����Ƃ́A�L���Љ�S�̂����̓����҂ɂȂ�悤�ȗϗ����ł��邱�ƂɂȂ�܂��B

�@ �܂��A�ŏ��ɍl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A�]���̐l�����炩���߂͂�����Ƃ����ӎv�������Ă����Ƃ��ɂǂ��Ή�����悢���Ƃ����_�ł��B���Ƃ��A�]���̐l���A�]���ɂȂ�ȑO�̂܂����f�\�͂̂���Ƃ��Ɂu���������]����ԂɂȂ��āA���̐g�̂���w�I�ɗ��p�ł���Ƃ��ɂ́A���͐l�ނ̂��߂Ɏ��̐g�̂̂����闘�p�����Ă����������Ƃ��͂�����Ɗ�]���܂��v�Ƃ�����|�̕������쐬���A�厡��ɂ����̍l���������Ă����悤�ȃP�[�X�ł��B

�@ �w�������_�x�_���̔��\��ɁA����̕w�l���炨�莆�����������܂����B�ޏ��͕��i����A�]����ԂɂȂ����ꍇ�̑���Ǝ���̕a����U�̈ӎv���L�����������A����������J�[�h�Ƃ�������Ɍg�т��Ă��邻���ł��B���̘_����ǂ�ŁA��������⌌�t�̒����ɁA�����̐����A�l�̎����ȂǂɎ����̔]���g�̂����p�\�Ȃ�A�ޏ��̕����ɂ������������������Əq�ׂĂ����܂����B

�@ ��ɏq�ׂ��t�����X�̃~���[�������A���̂悤�ȁu�⌾�v�\���Ă��܂��B

�@�@�@ �ȉ��ɏ������鎄�́A

�@�@ (�P)�@���̂ɂ���Ď����u�]���v�ɂȂ����ꍇ�A���Â�ړI�Ƃ�������E�o�A���邢

�@�@�@�@

�͈�w�̒m���Ɣ��W�ɂƂ��ėL�v�Ȃ��ׂĂ̎����̂��߂ɁA���̐g�̂�D��I��

�@�@�@�@

�𗧂Ă邱�Ƃ������v���܂��B

�@�@ (�Q)�@�����J�����A����ԂɂȂ����ꍇ�A�S�̗̂��v�ƂȂ�A�댯��Ȃ��Ɛ���

�@�@�@�@

�����f�f�エ��ю��Ï�̎������A�Տ������̐��Ƃ����Ɏ��{���邱�Ƃ���

�@�@�@�@

���v���܂��B

�@ (�Q)�͔]���̂��Ƃł͂Ȃ��̂ŁA����������邽�߂ɂ����ł͖������܂����i�Ƃ͂����Ă��A����ɑ傫�Ȗ����ӂ���ł��邱�ƂɊԈႢ�͂���܂���j�A(�P)�Ń~���[�́A�������]����ԂɂȂ����ꍇ�A����������̂��߂ɗ��p���Ă��悢�Ƃ����ӎv���A�͂�����ƕ����̌`�ŕ\�����Ă��܂��B

�@ ���̂悤�ɁA���O�̂͂�����Ƃ����ӎv���������l���]���̐l�ɂȂ����ꍇ�A�������͂��̐l�̈ӎv���ǂ̂悤�ɍl���A�Ή����Ă䂯�悢�̂ł��傤���B�]���̐l����̑���ڐA�Ɠ����悤�ɍl����A�{�l�̎��O�̈ӎv������A�Ƒ�������ɔ����Ă��Ȃ��Ƃ��ɂ́A�e�험�p�ɂ��Ă��A�Ȃ�ׂ��{�l�̈ӎv�d����悤�ȕ����őΉ����Ă䂭�ׂ����Ƃ������ƂɂȂ邩������܂���B

�@ �������A����ڐA�̏ꍇ�́A�g�̂̒��̂����ꕔ�̓E�o�ɂƂǂ܂�܂����A�e�험�p�ł́A�]���̐l�́u�g�̑S�́v�������ɂɂȂ�����A������ɂȂ����肷��̂ŁA���Ȃ莖��قȂ�Ƃ���˂Ȃ�܂���B�]���̐l�́u�g�̑S�́v�𗘗p����Ƃ��ł���͂�A�{�l�̎��O�̈ӎv�ƉƑ��̓��ӂ��������ŏ[���Ȃ̂ł��傤���B����������A�{�l�̈ӎv�ƉƑ��̓��ӂ�������A���̐g�͉̂��̖ړI�ɗ��p���Ă��悢���A�ǂ�ȕ��@�ŗ��p���Ă��悢�A�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��傤���B

�@ ���Ƃ��A�g�̂��₽���Ȃ������̂ɑ��Ă����A�������̎Љ�͐̂���u��̂ւ̑��h�v�Ƃ�����V��@����葱���Ă��܂����B���́u��̂ւ̑��h�v�́A�P�ɗϗ���K���̃��x���ɂƂǂ܂炸�A��ɏq�ׂ����̑���߂̂������ŁA�Y�@�̒��ɂ����荞�܂�Ă��܂��B�ǂ����Ď������̎Љ�́A��̂ւ̑��h�Ƃ������Ƃ��A����Ȃɂ���Ɏ���Ă����̂ł��傤���B����́A�₽���Ȃ�����̂͒P�Ȃ郂�m�ł͂Ȃ��A�܂��l�̐g�̂Ƃ��ĎЉ�I�ɋ@�\���Ă��邩�炾�Ǝv���܂��B���Ƃ��Έ�̂̐g�̂������Ƃ��A�������͌̐l���v���o���ė܂𗬂�����A�v�킸�g��������A���l�ȋC���ɂȂ�����A�����������ċC���������Ȃ����肵�܂��B����́A��̂̐g�̂��A���������l�ɋ������h���N��������قǂ́A�����̃G�l���M�[�������Ă��邩��ł��B���̃G�l���M�[�́A��̂̐g�̂ƁA���������l�X�Ƃ́u�ԁv�œ����܂��B����́A�l�Ɛl�Ƃ̊Ԃœ����悤�ȎЉ�I�ȗ͂��A��̂̐g�̂��܂��ێ����Ă��邱�Ƃ������Ă��܂��B��͎̂Љ�I�ȑ��݂Ȃ̂ł��B

�@ �����₽����̂ɂȂ����l�̈⌾�ɁA���̈�̂����O�̖ʑO�Ő荏��œ����ɐH�ׂ����Ă���ƋL����Ă���A�Ƒ�������ɓ��ӂ����Ƃ��܂��傤�B�������A���݂̓��{�ł́A����͌����ėϗ��I�ɂ��@�I�ɂ�������Ȃ��ł��傤�B����́A���̍s�ׂ��A�����̐l�ɑ傫�ȕs���ƌ����ƒɂ݂̊����^���A�Љ�̒������������邵�������Ƃ݂Ȃ���邩��ł��B������{�l�ƉƑ����[�����Ă���Ƃ��Ă��A��̂ɑ��Ă��̂悤�ȍs�ׂ�����A����͎Љ�ɑ傫�Ȕ�Q�ƒɂ݂ƕs������^���邱�ƂɂȂ�܂��i���������ꂪ���e����镶���������肤�邱�Ƃɒ��ӂ��Ă����ׂ��ł��j�B�{�l�ƉƑ��̈ӌ������ŁA��̂̈��������Љ�I�Ɍ��肳���킯�ł͂Ȃ��̂ł��B

�@ �]���̐l�̐g�̂ł��A�܂������������Ƃ��Ǝv���܂��B�]���̐l�̐g�̂��ǂ��������ɂ��ẮA�{�l�ƉƑ��̈ӎv�����d�����ׂ��ł����A�{�l�ƉƑ�����]�������Ƃ����ׂċ������킯�ł͂���܂���B�]���̐l�̐g�̂́A���������F���悢�_�ŁA�₽����̂����͂邩�ɂ��������Љ�I�ȉe���͂��傫�����݂ł��B�]���̐l�̐g�̗̂��p�́A�Љ�̐l�X�ɁA���傫�����[���e����^���܂��B���̉e���́A�₽����̂̂Ƃ��Ƃ͔�ׂ��̂ɂȂ�Ȃ��قǑ傫�Ȃ��̂ł��B

�@ ���������āA������{�l�ƉƑ��̈ӎv�������Ă��A�]���g�̂̊e�험�p�����ׂċ������킯�ł͂Ȃ��Ǝ��͍l���܂��B

�u���p�v���������P�[�X�Ƃ�

�@�{�l�̎��O�̈ӎv���s���̏ꍇ�A���邢�͖{�l�̈ӎv������̂ɉƑ������̏ꍇ�Ȃǂ́A����Ɏ��Ԃ͍��ݓ����Ă��܂��B���������ۂɂ͂��̂悤�ȃP�[�X���������N���邱�Ƃł��傤�B

�@ �����ŁA�{�l�̈ӎv�ƉƑ��̓��ӂ�����ꍇ�Ɍ����āA�]���g�̂̊e�험�p���ǂ��܂ŋ�����邩�ɂ��ẮA���l�̈ӌ����q�ׂĂ������Ƃɂ��܂��i�w�������_�x�̘_���ł͂����Ď����̈ӌ����q�ׂ܂���ł����B����͖���N�̎d���Ƃ��Đ������ƍl���܂��B�����ł͋t�ɂ��̖���˂��t����ꂽ��l�Ƃ��āA�����_�ł̈ӌ����q�ׂ܂��j�B

�@ �����I�ɂ����A�]���g�̗̂��p���������̂́A(�P)���Ɂu��p�\���v���Ȃ��A(�Q)���g�̂ɂƂ��Ɂu�N�P�v���Ȃ��A�Ƃ�����̏������������ꂽ�Ƃ������ł��B���̓����������Ă�����̂ɂ��ẮA����Ɍʂɍׂ����_���c�_���邱�Ƃ��K�v�ł��B�܂��A�����オ�邩��]���g�̂��g���ׂ����Ƃ����悤�ȁA�R�X�g�̍l�����c�_�ɓ��荞��ł͂Ȃ�܂���B

�@ �܂����s�@�ŋ��e����Ă���Ɖ��߂ł���u��U�v���p�Ɓu����ڐA�v�ɂ��čl���܂��B�]���g�̂̉�U���K�́A���łɏq�ׂ��悤�ɁA���ۂ̎�p����ւ̗������S�����̎��̉�U�ɂ���ď[����p�ł��܂��B����āA�F�߂邱�Ƃ͂ł��܂���B�]���g�̂���̑���ڐA�́A���炩�ɔ]���g�̂ɐN�P������A�����I�ɂ͔F�߂��܂���B�������A����Ƃ��āA���ꂪ���̎��ɂ����Ȑl�Ԃ̂��̂����~������A���̐l�Ԃ̐������Ԃ�̎��𖾂炩�ɉ��P����ꍇ�ɂ̂݁A��ނȂ��F�߂�\�����o�Ă��܂��B�Ƃ����̂��A�����ł́A�ЂƂ�i���邢�͐����j�́A�N�����Ă����������̂Ȃ����̂��̑���������Ă��邩��ł��B���ꂪ���̃P�[�X�Ƃ͈قȂ�_�ł��B

�@ �]���g�̂ɕ��ː��𗁂т�����A�ł𒍓����čR�̂�������A�l�H����̊J���̂��߂̎�����ɂ����肷��悤�ȁA�]���g�̂ɖ��炩�ɐN�P�̂��闘�p�́A�F�߂��܂���B���̎�̗��p�́A���̉��b���邱�Ƃ̂ł���l���s���葽���ł��B�܂����b�̎��ۂ̓��e�������_�ł͂����肵�Ȃ�������i���̔]���g�̂��瓾������ː��̃f�[�^���A��̓I�ɒN�̉��ɖ𗧂̂��j�A���b�̒��x���͂����肵�Ȃ�������i���̃f�[�^�ŋ�̓I�ɒN���ǂ̂��炢�ǂ��Ȃ�̂��j���܂��B���ꂪ����ڐA�ƈقȂ�_�ł��B���̂悤�ȑ����̓_�ŕs�m��ȗ��p�̂��߂ɁA�]���g�̂ւ̐N�P�������������Ƃ͎v���܂���B�ł����A��͂����͂��肦�܂��B�`�h�c�r�����₪���̂悤�ɁA�����鉶�b�̓��e���͂����肵�Ă��āA�����̌����̐��i������߂ďd��ł���ꍇ�ɂ́A�]���g�̂ł̎������p����������C�ɐi�߂邱�Ƃ��m���Ȏ����Ɍ����āA��ނȂ��F�߂邱�ƂɂȂ邩������܂���B����ɂ��Ă͌X�̃P�[�X���ƂɐT�d�Ɍ�������K�v������܂��B

�@ �ڐA�̂��߂̑���̒����ɁA���t��z�������Ȃǂ̒����ɁA�g�̂ɂƂ��ɐN�P�̂Ȃ���b��w�����i���Ƃ��Ό��t�����̕��͂�S�d�}�̑���A�]�̒f�w�B�e�Ȃǁj�A�������������܂����V��̗Տ���w�����Ȃǂɂ��Ă͂ǂ��ł��傤���B�ڐA�̂��߂̑���̒����Ɋւ��ẮA��T�Ԉȓ��Ȃǂ̒Z���Ԃł���������Ǝv���܂��B�����ɂ킽�鑟��⌌�t��z�������̒����A�����Ă����̐����͔F�߂��܂���B�����̑����̓R�X�g��x�O������Α��̂��̂ő�p�\�ł��B

�@ ��b��w�̐l�̎����́A���łɓ��{�ōs�Ȃ��Ă��܂��B��ɂ��������{��������̎���������ł��B����́A�]���g�̂ɂ��܂��܂ȃz�������≻�w�����𓊗^���āA�]����Ԃł̐S�����͂��߂Ƃ��鏔����̓������𖾂�������ł��B���̌��ʂƂ��āA�`�c�g�ƃG�s�l�t������^�����Ƃ��ɔ]���g�̂͗ǍD�ȏ�Ԃ��ێ����邱�Ƃ�������A�����Ƃ��čō��l���Ԃ��]���g�̂̐S�����ێ������܂����B���̎������ʂ͉p���̊w��ƖM���̈�w���Ɍf�ڂ���܂����B���ꂪ�f�ڂ��ꂽ�Ƃ�����݂�ƁA��w�E�͔]���g�̂̂��̂悤�Ȏ�����������F�߂Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B�܂����{��������̌����ɂ͕����ȉȊw������^�����Ă���i��Z��l���Z��Z�����u�]�����҂̏z���ԁE������@�\����ѓ�����@�\�Ɋւ��錤���v�j�A�����Ȃ����̎�̔]���g�̂̐l�̎�����������F�߂Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B�N������Ȃ��̂ł������Ă����܂��ƁA���{��������͂��̎������n�߂�Ƃ��ɂǂ̂悤�ȗϗ��I�z�������̂��A����߂ĕs���Ăł��B���炩�ɁA�{�l�̎��O�̈ӎv�͊m�F����Ă��܂���B�Ƒ��ɂǂ̂悤�ȃC���t�H�[���h�E�R���Z���g���s�Ȃ����̂��s���ł��B����w�̗ϗ��ψ���ɐR�����˗������Ƃ����b�������܂���B�]���g�̂ւ̐l�̎����Ƃ����܂������V�����J�e�S���[�̎��������݂�ɂ������ẮA�ϗ��I�A�Љ�I�A�@�I�Ȗʂł̐T�d�ȑΉ����v�������͂��ł��B����͉Ȋw�������^���������Ȃ������ł��B

�@ ���́A�]���g�̂�P�Ɋ�b��w�I�Ȏ����̂��߂����Ɉێ����Ă����̂́A���Ƃ��]���̐l�̎��O�̗������������Ƃ��Ă��A������Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B������N�P���Ȃ��Ƃ͂����Ă��A�]���̐l��]���̐l�Ƃ��Ĉێ����Â���ɂ́A���ꑊ���̗��R���K�v�ł��B���Ƃ��Α�Q�͂ŏq�ׂ��悤�ȁA�u�Ƒ��̎��̎�e�̂��߁v�Ƃ����悤�ȗ��R�ł��B�������u�����̕s���葽���̗��v�̂��߂̊�b��w�I�Ȏ��������邽�߁v�Ƃ��������ł́A���̗��R�ɒl���Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ɗ�����̂ł��B���������l����̂́A��V�͂ŏq�ׂ�u���������̂Ȃ��v�Ƃ������l������邩�炾�Ǝv���܂��B�������A��͂����͂��肤�邩������܂���B

�@ �]���ɂȂ邩������Ȃ��l�����Â���ۂ̕��Y���Ƃ��ăf�[�^��Ƃ��A�]���̐l������������P�A�����肷��ۂɂ�������f�[�^���Ƃ��Ă������ƂȂǂ́A���������܂��B

�@ �������������܂����V��̐l�̎������A������ł��B���݁A�V��́A�����������I�������ƁA�a�@�̏����̊��҂���Ђ̎Ј��Ȃǂɐl�̎��������āA��肪�Ȃ����Ƃ��m�F���Ă���F����܂��B�Ȃ��ɂ͐l�̎����̓r���Ŗ�肪���������ꍇ������킯�ł��B�]���g�̂��g�����Ƃ��ł���A���ݎ�����ɂȂ��Ă���l�̊댯���Ȃ��Ȃ�܂��B����͗��Ԃ��̑���ڐA�Ƃ�������悤�ȃP�[�X�ł��B������ɂȂ��Ă���ЂƂ�̐l�̐g�̊댯���A�]���g�̂�����Ɉ����Ă����̂ł�����B�������A����ڐA�قNjً}��������Ƃ��v���܂��A�]���g�̂̐����猩�āA�Ӗ��̂���f�[�^���Ƃ��قǂ̐����m�ۂł���Ƃ��v���܂���B���������āA��{�I�ɂ͋�����Ȃ��ƍl���܂��B

�@ �ȏオ��G�c�Ȏ��̈ӌ��ł��B�]���g�̂̊e�험�p�̃P�[�X�͑��ɂ���������A���ꂼ��ɂ��Ă��ꂩ��ʓI�ɋc�_��[�߂Ă䂩�˂Ȃ�܂���B

�@ �����ŁA�����̗\�z���q�ׂĂ����܂��傤�B

�����̗\�z

�@��ʓI�Ɍ����A�N�P�̂Ȃ���b��w������A����E���t�̒Z�������Ȃǂ́A���X�ɂȂ������I�Ɉ�Ì���Ŏ��{����Ă䂭���Ƃł��傤�B�O�҂͌��݂��łɍs�Ȃ��Ă�����̂��g�傷�邩�����Łi���Ȃ킿�u�]���̕a�ԉ𖾁v�Ƃ������̂��ƂɁj�A��҂͑���ڐA���O���ɏ�����Ƃ��ɂ��̂܂ɂ����s����Ă���ł��傤�B�����Ă�����}�X�R�~�Ɏ��グ���ĎЉ���ɂȂ�\��������܂��B���̂Ƃ��́A��w�E�̈��͂ɂ���āA����Łu�]���g�̂́i�����j���p�Ɋւ���@���v�̂悤�ȓ��ʗ��@���Ȃ���邩������܂���B���@�́A�u�p���y�ѐt���̈ڐA�Ɋւ���@���v��u���̉�U�ۑ��@�v��u��w�y�ю��w�̋���̂��߂̌��̂Ɋւ���@���v�̉����Ɠ����ɂȂ���邱�Ƃ��l�����܂��B

�@ �N�P�̂���l�̎��������{�����\��������܂��B���Ƃ��Γ���������퓯���ڐA�Ȃǂ̗��K�̂��߂ɁA�a�@���w�̗ϗ��ψ���A����Ƃ��Ĕ]���g�̗̂��p��F�߂邩������܂���B�`�h�c�r�����₪���̂��߂̎������F�߂��邩������܂���B�����́A�O�L�̗��@�̐����Ƒ��O�シ��\���������Ǝv���܂��B

�@ �܂��A�O���̓����ɍ��E����邱�Ƃ��[���l�����܂��B�t�����X�ł̓~���[�����̍ٔ����n�܂�܂��B���̌��ʂ����āA�t�����X�ŁA�]���g�̂̐l�̎����Ɋւ���@�������肳���\��������܂��B�܂��A��w�����Ő�[�̃A�����J�ŁA�]���g�̂̊e�험�p���F�߂���\���͏[���ɂ���܂��B���Ƃ��Δ]���g�̂ւ̐N�P���l�̎������ǂ����̍��i���邢�͏B�j�ŔF�߂�ꂽ�Ƃ��܂��B���̍��̈�w�҂́A�]���g�̂��g���Ď��X�ƐV�����f�[�^����ɓ���A�w��ɔ��\���܂��B���̑��̐�i�����̈�w�҂͎w�����킦�Ă�������Ă��Ȃ���Ȃ�܂���B���{�ł��A��w�҂���̈��͂����܂�A�����Ƃ������A�}�X�R�~���g���ăL�����y�[�����n�߂�ł��傤�B�O���ł͂����ǂ�ǂ����������Ă���̂ɁA�ǂ����ē��{�������܂ł��֎~����Ă���̂��B���̂܂܂ł͓��{�̈�w�͐��E�Ɏ��c����Ă��܂��B����ڐA�̂Ƃ��Ɠ����������̃L�����y�[���ł��B

�@ �܂�ȕa�C�ɂ��������l���]���ɂȂ����ꍇ�A���̔]���g�͖̂{���ɋM�d�Ȍ����Ώۂł��B�ǂ����̕a�@���w�ł��̎�̊��҂��ł��ꍇ�A�ϗ��ψ���ɂ���āA�����̓���Ƃ��āA�N�P���l�̎��������ׂċ����Ƃ������肪�Ȃ���邩������܂���B

�@ ���̂悤�ȏ����̗\�z���ÂɎ���ɓ��ꂽ�����ŁA�������͂����̗��p���Љ�I�ɂǂ��܂ŔF�߂Ă䂯�悢���ɂ��āA���܂����Ő^���ɋc�_����ׂ����Ǝv���܂��B

�@ �]���g�̂̊e�험�p�́A�]���Ƒ���ڐA�����������̌������������ƂŁA�{�i�I�ɖ���邱�ƂɂȂ�ł��낤����ł��B�{����ǂ܂ꂽ�ǎ҂��A����������̖��Ƃ��Ĉ����āA�Љ�I�ȊS�Ƌc�_��~�ς���邱�Ƃ�����Ă��܂��B

��[�Ȋw�Z�p�̎Љ�I��e�ɂ���

�@�]���g�̂̊e�험�p�ɂ��Ă�����N�قǂ��낢��l���A���͂������Ă��������ɁA���̓��̒��ɁA��̖�肪���т���ė���Ȃ��Ȃ�܂����B

�@ ��́A��[�Ȋw�Z�p�̎Љ�I��e�Ƃ������Ƃł��B������Ɠ�����Ƃł����A�v����ɁA���i�����̃X�s�[�h�Ői��ł����[�̉Ȋw�Z�p���A�������̎Љ�̒��ɂǂ̂悤�ɂ��Ă��܂��}������Ă䂯�悢���Ƃ������ł��B��e�Ƃ����Ă��A����͂����}������邱�Ƃ������w���̂ł͂Ȃ��A�u������Ƒ҂��Ă���v�Ǝ��~�߂������邱�Ƃ��ӂ���ł��܂��B

�@ �]���Ƒ���ڐA�A�����Ĕ]���g�̂̊e�험�p�ɂ��Ă̋c�_�́A�܂��ɂ��̐�[�Ȋw�Z�p�̎Љ�I��e�̖��ł�����܂��B�l�H�ċz���h�b�t�ݔ��̔��B�ŁA�]����Ԃ̐l���h�b�t�̒��Ő��ݏo�����悤�ɂȂ�A���̔]���̐l��Ώۂɂ��āA����ڐA�₳�܂��܂ȁu���p�v���Z�p�I�ɂ͉\�ɂȂ��Ă��܂����B�����Ŗ���Ă���̂́A�]���Ƃ��̂��܂��܂ȗ��p���\�ɂ����[�Ȋw�Z�p���A�������̎Љ����ǂ�����Č}������Ă䂯�悢�̂��A�����̂����̂ǂ���ǂ̂悤�ȏ����̂��ƂŎЉ�I�ɏ��F���A�����̂����̂ǂ���Љ�I�ɋ֎~����̂��Ƃ������ł��B

�@ �Ȃɂ��]���ɂ�����܂���B���Ƃ��A�̊O�Z�p�A���̗Ⓚ�Z�p�A�j���Y�ݕ����̋Z�p�A�l�H����̋Z�p�Ȃǂ����l�ł��B��Â̕�����͂Ȃ�Ă��A�t�����K�X�̎g�p�̖��A�R���s���[�^�̂����炷�X�g���X�A����Ɍ��q�͔��d���Ȃǂ̖��́A���̓_�ɐ[���ւ���Ă��܂��B

�@ ��[�Ȋw�Z�p�̎Љ�I��e�̖��́A���ꂩ�玩�R�Ȋw���w�̑����̗̈�ɂ����āA�܂��܂��d�v�Ȃ��̂ɂȂ��Ă䂭�ł��傤�B����������炵�Ă����i�����́A��O�Ȃ��Ȋw�Z�p�ɂ���Ďx����ꂽ�Љ�ł��B�������A�Ȋw�Z�p�̐i�����������ɎЉ�ɍK���������炷�Ƃ����b���M����ꂽ����͏I���܂����B���q���e�A���Q�A���j��ȂǁA���܂���v���ΉȊw�Z�p�̎Љ�I��e�Ɏ��s�������ʁA�Ȋw�Z�p���Љ�ɑ傫�ȕs�K�������炵����͐�����Ȃ�����܂��B���̂����̂������́A�Љ�I�Ɏ�e����ۂɖ������ׂ������ɂ��ĂقƂ�Ǎl���������Ȃ������^��������܂����A�܂����q���e�Ȃǂ͂��������Љ���̋Z�p�̉��p���֎~���ׂ��ł������Ǝv���܂��B

�@ ���̂悤�ɁA���ꂩ��́A�Љ�̑�����[�Ȋw�Z�p�̉��p�𐧌䂵�Ă䂭�Ƃ������z���A�K�v�ƂȂ�܂��B�����Ă�������ʓI�ɍs�Ȃ����߂̎Љ�̎d�g�݂̐����ƁA�����ΏۂƂ���w��̍\�z���]�܂�܂��B���̂悤�Ȕ��z���������w��Ƃ��ẮA���łɃe�N�m���W�[�E�A�Z�X�����g������܂��B�����Ă���͈�Â̕���ɂ��Z��������܂��B�������e�N�m���W�[�E�A�Z�X�����g�́A���ʉ��̂������_��A���삪�܂������_�ȂǁA���Ȃ���v�̗]�n������܂��B

�@ ��[�Ȋw�Z�p�̎Љ�I��e���c�_���邽�߂ɂ́A���̓�̓_������Ēʂ邱�Ƃ͂ł��܂���B

�@ �ЂƂɂ́A���̎�̋c�_�́A�Z�p�����ۂɉ��p�����ȑO�ɍs�Ȃ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł��B���O�̋c�_���ǂ����Ă��K�v�Ȃ̂ł��B���Ƃ��Γ��{�Œj���Y�ݕ����̋c�_�������オ�����̂́A�c����w�̔ђ˗��������̃O���[�v�����łɗՏ����p���n�߂���̂��Ƃł����B�c�_���n�߂�Ƃ��ɁA���łɎ��ۂ̉��p���Ȃ���Ă���̂ł́A�s�K�v�ȎЉ�I���������������ł͂Ȃ��A���̋Z�p�ɂ���ĉ��b�◘�v�Ă���҂̎v�f�������ŁA��Âȋc�_������߂čs�Ȃ��ɂ����Ȃ�܂��B�t�����X�̔]���g�̂̐l�̎����������ł��B��㎵�Z�N�ォ�炻�̉\���͎�������Ă���̂ɁA���O�̎Љ�I�ȋc�_���s�Ȃ�Ȃ���������ɁA�~���[�������摖�����������s�Ȃ��Ă��܂��A�t�����X�̎Љ��傫�ȍ����ׂ̊�Ă��܂��B

�@ �����ł͂Ȃ��āA��[�Ȋw�Z�p�����p�����ȑO�ɁA���̎Љ�I��e�̎d���ɂ��āA�O��I�ɋc�_���l�߂Ă������Ƃ��������K�v�Ȃ̂ł��B�����w�������_�x�ɔ]���g�̂̊e�험�p�ɂ��Ă̖���N���s�Ȃ������̖ړI�́A�]���g�̂̊e�험�p�����{�Ŏ��{�����O�̒i�K�ŁA���̎Љ�I��e�ɂ��Ă̎��O�̋c�_���ĂыN�������Ƃł����B�����āA�]���g�̂̊e�험�p�ɂ����炸�A���ꂩ�玟�X�Ɛ����Ă���ł��낤�����ϗ����ɑ��āA�������̎Љ�����i�m��E�ے�̑o�����ӂ��߂��j�K�ȑΉ��̂ł���悤�ɁA���܂����ŋc�_�̌o����ς�ł������Ƃ��������ɖڎw�����̂ł����B

�@ ���̓_�́A���̎�̋c�_����Ƃ����ɂ܂����Ă����̂ł͂Ȃ��A��ʎs�������ƂƑΓ��ȗ���ŋc�_�ɉ����ׂ��ł���Ƃ������Ƃł��B�Ȋw�Z�p�̉��p�ɂ��āA���Ƃ��������߂�悢�Ƃ�������͏I���܂����B��[�Ȋw�Z�p�̉��p�́A�������ɎЉ�̕��ʂ̐l�X�ɉe�����y�ڂ��܂��B�܂��[�Ȋw�Z�p�̉��b��댯�̓����҂ƂȂ�̂́A�ނ����ʎs���̑��Ȃ̂ł��B���Ƃ��Δ]���g�̂̎������p����w�E��ϗ��ψ���F�߂��Ƃ��A���̎�����ɂȂ�̂́A��ʎ��̂Ȃǂœ|�ꂽ�A������ʂ̎s���̐g�̂ł��B�`�F���m�u�C���ŋZ�p�҂��s�p�ӂȎ����������Ƃ��ɁA���̔�Q���y�Ԃ̂́A���̎����ɂ͉��̊W���Ȃ�������ʎs���̂��̂��ł��B

�@ �Ȋw�Z�p�̉��b��댯���铖���҂ł����ʎs�����A�Ȋw�Z�p�̎Љ�I��e�̂��߂̋c�_�ɉ����Ȃ��Ƃ���A����͂������Șb�ł��B�Ȋw�҂́A�u�ނ�͑f�l����Ȃ����v�ƌ�����������܂���B�������Ȋw�Ҏ��g���A�Ȋw�Z�p�̎Љ�ւ̉e���₻�̗ϗ����ɂ��ẮA�܂������̑f�l�Ȃ킯�ł��B���̎�̖��́A���낢��ȈӖ��ł̑f�l���A�����ʂ���W�܂��ċc�_���ׂ����̂��Ǝv���܂��B

�@ ���Ƃƈ�ʎs���Ƃ��Γ��Ȃ������ŋc�_���邽�߂ɂ́A���̂��߂̎d�g�݂��ǂ����ɍ��K�v������܂��B���݂̂Ƃ���A���̂悤�ȑΘb�́A�V���̓�������w��̌��J������Ȃǂ�ʂ��āA�ԐړI�ɍs�Ȃ��Ă��邾���ł��B�w��̂��̂�ϗ��ψ���Ȃǂ͈�ʎs���ɑ��Ă͎����I�ɕ��Ă��܂����A����A�s���^���̐l�����������S���҂̐l�����ƗL�v�ȑΘb���s�Ȃ��Ă���Ƃ͎v���܂���B�������Θb���������邽�߂̏ꏊ�A�����ă��f�B�A���]�܂��̂ł��B

�u���p�v�̗ϗ��I�Ӗ�

�@������̋C�ɂȂ���́A�u���p�v�Ƃ������Ƃł��B�]���g�̂̊e�험�p�̗ϗ����Ƃ́A�]���̐l�ɑ��āA���̐g�̂��u���p�v����Ƃ����ԓx�Őڂ���Ƃ��ɁA�l�Ɛl�Ƃ��ǂ̂悤�Ɋւ���Ă䂯�悢���Ƃ������̂ł����B���́A���́u����l�̐g�̂𗘗p����v�Ƃ����Ƃ���ɁA�����[���䂪�B����Ă���悤�Ɏv���̂ł��B

�@ �ŋ߂̐����ϗ��ŃN���[�Y�A�b�v����Ă���������́u���p�v������܂��B����́u���S�َ��̎������p�v�ł��B

�@ �D�P�̓r���ł��Ȃ�̐��̎��R���Y������܂��B�܂��A�l�H�D�P������������s�Ȃ��Ă��܂��B���̂ƂȂ��ĕ�e�̐g�̂̊O�ɏo���َ��́A���̂܂ܐ��S�~�Ƃ��Ď̂Ă��邩�A�����Ǝ҂̎�ɓn��܂��B�قƂ�ǂ̎��S�َ��͂��̂悤�ɂ��Ď̂Ă�ꂽ��A�Α��ɂ��ꂽ�肷��̂ł����i���Ƃ��Γ����s�̏��ł́A��Z�T�ȍ~�̎��S�َ��͉Α��ɂ��邱�Ƃ��`���Â����Ă��܂��j�A�َ������̂܂̂ĂĂ��܂��̂͂��������Ȃ�����A�ǂ����̂Ă�̂Ȃ点�߂ĕʂ̗p�r�ɗ��p���悤�Ƃ����l�������o�Ă��܂��B

�@ ���Ƃ��Ύ��R���Y������]�זE�����o���āA�p�[�L���\���a�Ƃ����a�C�ɂ����������l�̔]�ɈڐA�����p���A������`��N�̊Ԃɂ������̍��Ŏ��݂��܂����B�܂��A��]���Ȃ���ԂŐ��܂ꂽ���]������A�S���Ȃǂ̑�������o���đ��̐V�����ȂǂɈڐA�����p�����łɍs�Ȃ��Ă���A���ꂩ����s�Ȃ���\��������܂��i�A�����J�̌����Ȃ̎���ψ���́A���S�َ��̎������p�������I�ɂ͋��e�����ƌ��_�����悤�ł��B�u�����V���v��㔪���E��Z�E�O�A�[���j�B

�@ �َ��ɑ��Ă��A�]���g�̂Ɠ����悤�Ȃ������̎������s�Ȃ����Ƃ��ł��܂��B���Ƃ��A������������A���ː��𗁂т��Č����ł��܂��B�َ��̍זE��|�{���Ă��܂��܂Ȉ�w�����̍ޗ��ɂ��邱�Ƃ��ł��܂��B���ɃA�����J�ł́A�َ��̍זE�ɃR�[�h�ԍ����ӂ��āA�Ǝ҂����ۓI�ɔ̔������Ă��܂��B����͓��{�ł���ɓ���邱�Ƃ��ł��܂��B����{�����s���Ă���J�^���O�ɂ��܂��ƁA���Ƃ���05-547 HEL-299�Ƃ����זE�i���זE�j�َ͑��̔x�����������̂ŁA���i�͌ܖ��ܐ�~�ł��i����{������Ѓ��{���g���[�v���_�N�c���w�����J�^���O����ŁxI-���y�[�W�B���̃J�^���O�ɂ͂��̑��ɐ��l�̐l�Ԃ̍זE��A�����̍זE�Ȃǂ������L�ڂ���Ă��܂��j�B

�@ ���S�َ��̍זE�����R�Ɣ̔�����Ă���Ƃ����_�́A�[���S�ɂƂǂ߂Ă����K�v�����肻���ł��B�זE�����Ă悢�̂Ȃ�A�ǂ����đ���͂��߂Ȃ̂��A�ǂ����Ĕ]���g�̂��̂��̂����Ĉ����̂��A�Ƃ����ӌ������������Əo�Ă��邾�낤����ł��B

�@ ����猻�ݐi�s�`�́u���S�َ��̎������p�v�́A���̍\�����A�]���g�̂̊e�험�p�Ƃ���߂Ă悭���Ă��܂��B�]���g�̂̊e�험�p�Ƃ́A�]����ԂɂȂ��Ă��܂����l�̐g�̂��A�������̋����̂̂��߂ɗ��p���邱�Ƃł��B�َ��̎������p�Ƃ́A�������̋����̂ɓ���O�Ɏ���ł��܂������̂̐g�̂��A�������̋����̂̂��߂ɗ��p���邱�Ƃł��B

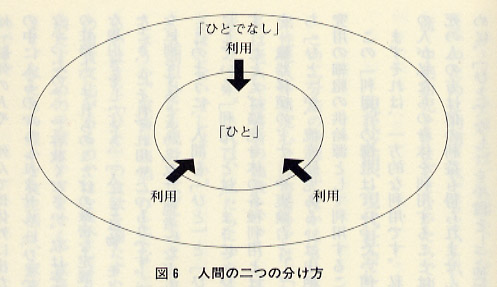

�@ �����ŁA���̂悤�ɍl���Ă݂Ă��������B���q�Ɨ��q���������Ď��ɂȂ����u�Ԃ���l�Ԃ͎n�܂�A�S������~���Đg�̒��̌��t�Ƒ̉t�̏z���~�܂�g�̂̂��ׂĂ̍זE�����ł������_�ŁA�l�Ԃ͏I���Ɖ��肵�܂��B���ꂪ�u�l�ԁv�̓��ʂ̒�`�ł��B�Ƃ��낪���̐l�Ԃ�����ɓ��ނɕ����邱�Ƃ��ł��܂��B���ɖ��O������Ȃ�A����́A�u�ЂƁv�Ɓu�ЂƂłȂ��v�̓��ނł��B�u�ЂƁv�̒��ɂ́A���Ƃ����̖{��ǂ�ł��邠�Ȃ��⎄�A�Љ�����ł��Ă��Ƃ��ʂ���l�ԁA���ʂ̎q����Ԃ����Ȃǂ�����ł��傤�B����ɑ��āu�ЂƂłȂ��v�̒��ɂ́A�]���̐l��A����ŕ�̊O�ɏo���َ��Ȃǂ��ӂ��܂��̂��Ǝv���܂��B���]�ǂ̐V���������̒��ɓ���̂�������܂���i�u�ЂƂłȂ��v�Ƃ͕s�����Ȃ��Ƃł����A���ɓK���Ȃ��Ƃ��v�����Ȃ������̂ŁA���e�͂��������B���͖{���ŁA�u�l�ԁv�u�l�v�u�ЂƁv�Ȃǂ̂��Ƃ��g���Ă��܂����B�{���̐��i��A�����̂��Ƃ̌����Ȓ�`�����܂���ł����B��G�c�ɋ�ʂ������A�u�l�ԁv�Ƃ͐����w�I�Ȑ������������Ƃ��A�u�l�v�Ƃ͕��E���m�ɑΒu����Ƃ��A�u�ЂƁv�Ƃ͂��ꂩ��q�ׂ闘�p�̎��_���猩���Ƃ��A�ɂ��ꂼ��p��������ł��B�{���ł͎g���܂��A�����w�I�Ȓ�`�Ƃ��Ắu�q�g�v�A�l�̓I�ȋ�ʂ�����Ƃ��́u���v�u���ҁv�Ȃǂ�����܂��j�B

�@ ���̂悤�ɁA�l�Ԃ��u�ЂƁv�Ɓu�ЂƂłȂ��v�̓��ނɕ������Ƃ��܂��B���̂Ƃ������Ŗ��ɂ��Ă���u���p�v�Ƃ́A�܂��Ɂu�ЂƁv���u�ЂƂłȂ��v�̐g�̂𗘗p���邱�Ƃ��Ӗ����Ă��܂��B���Ƃ��Δ]���g�̂̊e�험�p�Ƃ́A�������u�ЂƁv���A�]���̐l�Ƃ����u�ЂƂłȂ��v�̐g�̂��A����ڐA�̃h�i�[�������Ƃ��ė��p���邱�Ƃɂق��Ȃ�܂���B�َ��̎������p�Ƃ́A�������u�ЂƁv���A���Y�َ����邢�͒���َ��Ƃ����u�ЂƂłȂ��v�̐g�̂��A����ڐA�̃h�i�[�⌤���p�̍זE�̋������Ƃ��ė��p���邱�Ƃɂق��Ȃ�܂���B

�@ ���́u���p�v�̍\���́A�����������ł��傤���B

�@ �܂�����́A����I�ȗ��p�ł��B���������]���̐l�̐g�̂𗘗p���邱�Ƃ͂����Ă��A�t�ɔ]���̐l���������̐g�̂𗘗p���邱�Ƃ͂���܂���B���v�≶�b��͎̂������̕��Ɍ����A�]���̐l�̕��͉��̗��v�������܂���B�ʂ̌���������A����́u�ЂƁv�̍K���Ƃ����ړI�̂��߂ɁA�u�ЂƂłȂ��v����i�Ƃ��Ďg�p���邱�ƂɂȂ�܂��B

�@ �ЂƂ��ƂŌ����A�l�Ԃ��A�u�ЂƁv�Ɓu�ЂƂłȂ��v�̓��ނɕ����A�u�ЂƂłȂ��v�́u�ЂƁv�̂��߂ɗ��p����Ă��悢�Ƃ������z���������̒��ɂ��邩�炱���A�������͔]���g�̂◬�Y�E����َ������܂��܂Ȃ������ŗ��p���悤�Ƃ���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

���㕶���A����Љ�ɂ��Ă̔���

�@���̓@�̔��z�́A�ق��ɂ����낢��ȂƂ���Ɏp�����킵�܂��B���Ƃ��ΐA����Ԃ̐l��s�𐫘V�l��d�x�S�g��Q�҂Ȃǂ́A�u�ЂƁv�Ɓu�ЂƂłȂ��v�̂ǂ���ɓ���̂ł��傤���B�������͘V�l���Q�҂̎{�݂��A�ǂ����Ď������̕��i�̐������̊O�Ɋu������悤�Ȃ������ō��̂ł��傤���B����́A�������ɏ��Ȃ��Ƃ����f�����͂�����ȂƂ����A���Ԃ��̂������̗��p�Ƃ����͂��Ȃ��ł��傤���B

�@ �l�ԈȊO�ɂ�������L���Ă݂܂��傤�B���Ƃ��Ύ��������ƒ{���K�͂Ɏ����Ă���̂͂Ȃ��ł��傤���B�ƒ{�͓��R�u�ЂƂłȂ��v�ł��B�u�ЂƂłȂ��v�́u�ЂƁv���Q�삩��~�����߂ɁA���邢�͂܂��u�ЂƁv�̐H�~�������߂ɗ��p���Ă�����ׂ����Ƃ������z�ɗ��Â����āA�����̓��H����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�ƒ{�̎���ɂ����ẮA�ƒ{�͊��S�Ɂu�ЂƁv�̐H�~�������߂̎�i�ɂ����܂���B�ƒ{�͎E����āu�ЂƁv�ɐH�ׂ��邽�߂����ɁA�����������܂��B�������̖L���ȐH�����́A�ƒ{�̑��݂ƁA������\�ɂ����O�q�̔��z�ɗ��Â����Ă���̂ł��B

�@ �U��Ԃ��Ă݂�A���㕶���̎��R�x�z�ƌĂ����̂��A���͂��̔��z�Ɋ�Â��Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���R���E�S�̂��u�ЂƂłȂ��v�̐��E�Ƃ݂Ȃ��A�������u�ЂƁv����������������̂��߂ɗ��p���Ă悢�A�Ƃ����̂����̍l�������낤����ł��B���̔��z�Ɋ�Â��āA�������͉��ΔR�����@��s�����A�X�т��J�����s�����A���ނ��̐������ł����A�����̉��w������p�����Ŏ��R����j�܂����B

�@ ���ƍ��Ƃ̊W�ɂ��A���̉e�����o�����Ƃ��ł��܂��B���Ƃ����[���b�p�̐��E�x�z�Ƃ́A�[���b�p���E���u�ЂƂłȂ��v�Ƃ݂Ȃ��ė��p�������j�Ƃ݂Ȃ����Ƃ��s�\�ł͂���܂���B���݂̓��{�ɂ��A�W�A�n��̌o�ώx�z�ɂ������悤�ȉe�����o���܂��B

�@ �܂��A�����̕������Ō���ꂽ�z�ꐧ�x�Ȃǂ́A�܂��ɐl�Ԃ̂����̂���W�c�������u�ЂƂłȂ��v�Ƃ݂Ȃ��āA�̂���́u�ЂƁv������𗘗p����Ƃ������z���̂��̂ł��i��������čl���Ă݂�ƁA�u�ЂƂłȂ��v�̒��ɂ́A�l�Ԃł���u�ЂƂłȂ��v��A���R���ł���u�ЂƂłȂ��v�ȂǁA���܂��܂Ȏ�ނ́u�ЂƂłȂ��v���ӂ��܂�邱�ƂɂȂ�܂��B�����ɂ́A�P�ɓ@�����ł͊��S�ɂƂ炦����Ȃ����G�ȍ\�������邱�Ƃ��A�������肢��������ł��傤�j�B

�@ ���̂悤�ɍl���Ă���ƁA�u�ЂƁv�Ɓu�ЂƂłȂ��v����ʂ��锭�z�A���邢�͂��̗ގ������A�����ɍ��[�����̂ł��邩�ɋC�Â��܂��B����́A�P�Ɉ�×ϗ��̖��Ȃ̂ł͂Ȃ��āA���͎������̂ǂ��Ղ�ƒЂ����Ă��镶���̖�肾�Ǝv���܂��B�]���̖���Njy���Ă䂭�����ɁA�����͂Ƃ��Ƃ������̖��ɂ܂ōs�������Ă��܂����̂ł��B�������̕����́A����Ӗ��ł��̂悤�Ȕ��z�Ɏx�����č����̂悤�Ȍ`�ɔ��W���Ă����̂ł��傤�B�����Ă��܁A�]���g�̂�َ����߂����āA���̕����̐[�w���A�Ăѕ\�Ɏp�����킵���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@ ����̉Ȋw�Z�p�́A���㕶�����Y�ݏo�������̂ł��B���̉Ȋw�Z�p�́A�]���g�̂��̊O�̎��S�َ����A���p���悤���p���悤�Ƃ��������֗���Ă䂫�܂��B���p�ł�����̂͂��ׂė��p���A�\�Ȃ��̂͂��ׂĎ��ۂɎ��{���Ă��܂��̂��A����Ȋw�Z�p�̖{���ł��B����́A���㕶���̐[�w�ł���O�q�̔��z�̂����ɁA�Ȋw�Z�p���������Ă��邩�炾�Ǝv���܂��B�����̂��̂ɑ��āA����𗘗p����Ƃ����ԓx�ł܂����ɐڂ��Ă��܂��������̌X���������A����̉Ȋw�Z�p��[���Ƃ���Ŏx���Ă����A�[�w�̗ϗ����Ǝv���܂��B

�@ ����䂦�A�]���g�̂̊e�험�p�́u�ǂ��܂ŋ�����邩�v�Ɩ₤���Ƃ́A���͌��㕶���̐[�w���̂��̂̑Ó�����₤���ƂɂȂ�̂ł��B���̖₢�ɂ��čl�����̎肪����́A�]���g�̂��̊O�̎��S�َ��𗘗p���邱�ƂŐ�������Љ�Ƃ͂ǂ̂悤�ȎЉ�Ȃ̂��ɂ��āA�C���[�W��c��܂��A���ꂪ�{���ɏZ�݂悢�Љ�ł���̂��A�����̐l���K���ɂȂ��Љ�Ȃ̂��Ǝ��₵�Ă݂邱�Ƃł��傤�B�����ē����ɁA���̂悤�ȎЉ�ł́A�������͎��R�ɑ��Ăǂ������ԓx���Ƃ�A�������̎q���������ǂ����������ς����悤�ɂȂ�̂����l���Ă݂邱�Ƃł��B��������āA�ЂƂ�ЂƂ�̐l���A���������̂͂܂荞��ł��镶���ɂ��Đ[���l���n�߁A�n���ȋc�_���~�ς���Ă䂭���Ƃł͂��߂āA�]���g�̂̊e�험�p�ɂ��Ă��A�Ó��Ȍ��_���������悤�ɂȂ�Ǝv���̂ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ��

�@ �k���Z�̒i�K�Ŏ�ɂ����A�����J�̈�w���iAnnals of Internal Medicine, 15, October, 1988�j�ɁA�Ƃ��Ƃ��{�i�I�Ȕ]���g�̗̂Տ���w�����̘_�����f�ڂ���܂����iB. S. Coller et al., Inhibition of Human Platelet Function in Vivo with a Monoclonal Antibody�\�\With Observations on the Newly Dead as Experimental Subjects�j�B����́A�]���ɂȂ��������̒j���̐g�̂ɁA���m�N���[�i���R�̂𒍓����Č��t���͂��J��Ԃ��A����ꂽ�f�[�^���ᖡ�������̂ł��B�܂������̘_���ŁA�i�E���E�s���[�}�́A�ŋߐe�҂Ɨϗ��ψ���̏���������A�d�v���̂��錤���ł���A�]���g�̂�p���������͗ϗ��I�ɋ��e�ł���Əq�ׂĂ��܂��B�ǂ����A����Z�N��������āA��i�����͓������s�I�ɁA�]���g�̂̊e�험�p�̕����ւ�簐i���Ă���悤�ł��B�l

�@

���́F���ނ�